89e session, juin 2001 |

Rapport VI |

Sécurité sociale |

Sixième question à l'ordre du jour |

Bureau international du Travail Genève |

ISBN 92-2-211961-4 |

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre I. Perspectives de la sécurité sociale

Contexte mondial

Sécurité

sociale et travail décent

Questions

fondamentales

Chapitre II. Sécurité sociale, emploi et développement

Impact social et économique de la sécurité sociale

Dépenses

de sécurité sociale, chômage et croissance

Productivité

et stabilité sociale

Cotisations

des employeurs et compétitivité internationale

Prestations

de chômage, chômage et emploi

Retraite

anticipée

Chapitre III. Extension de la couverture sociale

Droit à

la sécurité sociale

Problème

de l’absence de couverture

Politiques

propres à étendre la couverture sociale

Chapitre IV. Egalité entre hommes et femmes

Normes

internationales du travail et égalité entre hommes et femmes

Lien

entre la protection sociale et l’égalité entre hommes et femmes

Impact

des inégalités du marché du travail sur la protection

sociale

Promotion

de l’égalité dans la protection sociale et par la protection

sociale

Chapitre V. Financement de la sécurité sociale

Evolution

des dépenses de sécurité sociale

Les

trois grands défis

Mondialisation

et financement de la sécurité sociale

Conclusions

Chapitre VI. Renforcement et élargissement du dialogue social

Chapitre VII. Activités futures de l’OIT

Recherche

et analyse des politiques

Activité

normative

Coopération

technique et autres moyens d’action

Points suggérés pour la discussion

En 1999, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a décidé que la sécurité sociale ferait l’objet d’une discussion générale à la session de 2001 de la Conférence internationale du Travail. Cette discussion doit permettre à l’OIT de définir une conception de la sécurité sociale qui, tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux, aidera à relever les défis d’aujourd’hui et de demain. Dans un deuxième temps, cette discussion pourrait conduire à l’élaboration de nouveaux instruments ou à l’actualisation ou révision des normes existantes(1).

Ces vingt dernières années, la Conférence a eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur divers aspects de la sécurité sociale. La dernière fois, en 2000, elle a examiné les prestations de maternité lorsqu’elle a révisé la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, et la recommandation no 95 qui l’accompagne. En 1987 et 1988, c’est aux prestations de chômage qu’elle s’est intéressée durant les discussions qui ont conduit à l’adoption de la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988. En 1987, la convention sur la sécurité sociale des gens de mer a été révisée. Enfin, pour répondre aux besoins particuliers des migrants, la Conférence a adopté en 1982 la convention (nº 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982.

Toutefois, il faut remonter aux années cinquante – avec l’adoption en 1952 de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 – et soixante – avec l’adoption de normes supérieures – pour voir la Conférence traiter de toute la gamme des prestations assurées par la sécurité sociale.

La Conférence a examiné pour la dernière fois l’ensemble de la sécurité sociale à sa 80e session, en 1993, lorsqu’elle a été saisie par le Directeur général d’un rapport intitulé Assurances sociales et protection sociale. La discussion qu’elle a eue à cette occasion a confirmé le sombre tableau brossé dans le rapport au sujet des pays en développement. Elle a fait ressortir que les femmes sont désavantagées en matière de protection sociale et que les politiques d’ajustement structurel ont eu de lourdes conséquences sociales. En ce qui concerne les pays industrialisés, certains délégués ont jugé le rapport trop optimiste: ils ont estimé que la protection sociale se dégrade et que ce sont les catégories les plus vulnérables qui sont le plus souvent victimes de cette dégradation. Les problèmes sociaux des pays en transition ont été soulignés et il a été jugé capital de renforcer la protection sociale dans ces pays afin d’assurer une transformation économique sans heurts et d’asseoir solidement la démocratie. Beaucoup de délégués ont insisté sur le lien entre croissance économique et protection sociale mais de grandes divergences se sont fait jour sur ce point.

Le Conseil d’administration a mentionné un certain nombre de questions clés qui devraient être examinées lors de la discussion générale de 2001: relations entre la sécurité sociale, l’emploi et le développement; extension du champ de la protection sociale; égalité entre hommes et femmes; financement de la sécurité sociale; développement du dialogue social; conséquences pour l’action future de l’OIT(2) . Le présent rapport consacre un chapitre à chacune de ces questions. Il commence par examiner le contexte dans lequel opèrent désormais les régimes de sécurité sociale ainsi que le lien entre sécurité sociale et travail décent.

Perspectives de la sécurité sociale

Dans de nombreuses régions du monde, les régimes de sécurité sociale ont été mis à rude épreuve dans les dernières années du XXe siècle. Ces systèmes sont controversés: certains estiment qu’ils sont trop coûteux et qu’ils nuisent à la croissance et au développement économiques, d’autres mettent en avant l’insuffisance de la protection et du taux de couverture et considèrent que, avec l’aggravation du chômage et de l’insécurité professionnelle, la sécurité sociale est plus nécessaire que jamais. Dans les pays industrialisés en particulier (y compris les pays en transition d’Europe centrale et orientale), les régimes de sécurité sociale doivent relever de nouveaux défis liés à la conjoncture démographique – vieillissement, évolution des structures familiales, etc. – qui ont des retombées importantes sur le financement de la protection sociale. Dans certains pays, l’administration des régimes de sécurité sociale est jugée insatisfaisante et des appels à la réforme sont lancés: il faudrait revoir le rôle de l’Etat et les responsabilités des partenaires sociaux et accroître l’engagement du secteur privé.

L’un des plus grands problèmes en matière de sécurité sociale aujourd’hui est que plus de la moitié de la population mondiale (à savoir, des travailleurs et des personnes à leur charge) n’a accès à aucune forme de protection sociale et ne bénéficie par conséquent ni d’un système de sécurité sociale financé par des cotisations, ni de prestations sociales financées par l’impôt, tandis qu’une proportion non négligeable de ceux qui sont couverts ne sont protégés que contre quelques risques. En Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, on estime que 5 à 10 pour cent seulement de la population active sont couverts par le régime légal de sécurité sociale et que dans certains cas ce taux est même en baisse. En Amérique latine, les taux s’étagent entre 10 et 80 pour cent et ne donnent dans la plupart des cas aucun signe d’évolution. En Asie du Sud-Est et de l’Est, les taux varient entre 10 et près de 100 pour cent et, jusqu’à une date récente, étaient dans de nombreux cas en hausse. Dans la plupart des pays industrialisés, le taux de couverture est proche de 100 pour cent, mais dans un certain nombre de pays, notamment parmi ceux en transition, l’observation des obligations en matière de sécurité sociale a décliné ces dernières années.

Dans ses activités normatives et dans l’essentiel de ses activités de coopération technique dans le domaine de la sécurité sociale, l’OIT est partie du principe qu’une proportion croissante de la population active des pays en développement finirait par trouver un emploi dans le secteur formel de l’économie ou par exercer une activité indépendante en étant au bénéfice de la sécurité sociale. Elle faisait implicitement l’hypothèse que les régions en développement suivraient la même évolution que celle qu’avaient connue les pays industrialisés au cours de leur développement économique et social. L’expérience a toutefois montré, dans les pays en développement – et, plus récemment, dans les pays industrialisés –, que cette proportion stagne, voire diminue dans de nombreux cas. Même dans les pays à forte croissance économique, les travailleurs – souvent les travailleuses – qui occupent des emplois précaires (travail occasionnel, travail à domicile, certains travaux indépendants, par exemple) sont de plus en plus nombreux.

Le développement du travail au noir, non protégé, comporte des risques pour les travailleurs du secteur structuré comme pour ceux du secteur informel de l’économie. Le domaine de la protection sociale illustre l’intérêt direct et très réel des travailleurs pour un emploi «normal» et celui qu’ont leurs organisations à ramener les travailleurs de l’économie informelle sur le marché de l’emploi primaire, organisé. Avec la contraction de l’emploi sur le marché structuré, les travailleurs supportent directement, et de plus en plus, la charge du financement des besoins sociaux, ce qui nuit à leur qualité de vie. Cette charge peut aussi miner la capacité des entreprises de soutenir la concurrence dans l’économie mondiale.

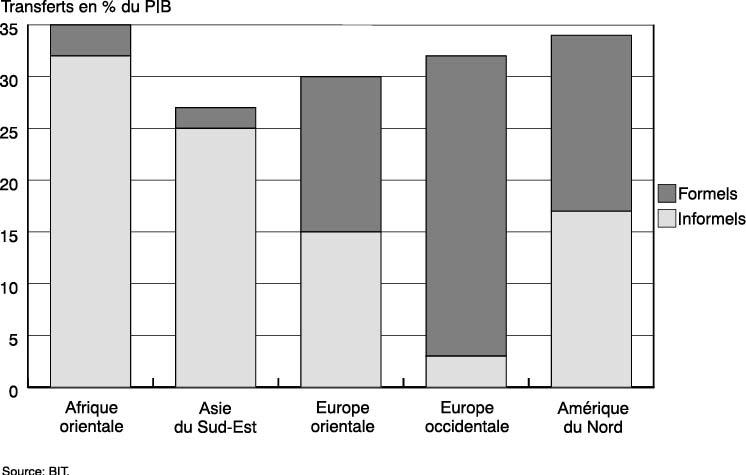

La mondialisation, seule ou conjuguée à l’évolution des techniques, expose souvent les sociétés à une plus grande insécurité du revenu. Les études consacrées aux pays développés semblent indiquer que c’est dans les pays dont l’économie est simultanément très ouverte et exposée à un risque important de fluctuation des prix sur les marchés mondiaux que les transferts de revenus sont le plus importants. Cependant, d’autres observateurs soutiennent que le recul de la sécurité du revenu et de la protection sociale est lié au fait que les gouvernements s’efforcent de promouvoir la compétitivité et d’attirer l’investissement étranger direct. D’aucuns prédisent aussi que la concurrence fiscale entraînera de nouvelles baisses des impôts, notamment sur le rendement du capital, et réduiront l’aptitude des gouvernements à financer la protection sociale.

Les politiques d’ajustement structurel poursuivies dans la plupart des pays en développement ont souvent contribué à réduire le pourcentage déjà faible de la population active qui travaille dans le secteur structuré. Les vagues successives de programmes d’ajustement structurel ont aussi entraîné des baisses de salaire dans le secteur public et le secteur privé, érodant ainsi la base financière des régimes légaux de sécurité sociale. Simultanément, un grand nombre de ces régimes ont pâti de leur gestion déplorable et de leur mauvais fonctionnement, qui ont souvent ébranlé la confiance de leurs adhérents. En outre, les programmes d’ajustement structurel ont souvent donné lieu à des coupes sombres dans les budgets sociaux. Au Bénin, par exemple, la part du budget total consacrée aux dépenses de santé est tombée de 8,8 à 3,3 pour cent entre 1987 et 1992. Comme la plupart des gouvernements ne peuvent plus garantir l’accès à des soins de santé et à un enseignement gratuits, la demande de financement et d’organisation de ces services sociaux aux échelons mondial et local est plus forte.

Dans les pays à faible revenu en particulier, l’ajustement structurel et les transformations socio-économiques ont aussi produit d’importants groupes vulnérables qui ne peuvent cotiser aux régimes de sécurité sociale. Parmi les groupes qui ne font pas partie de la population active, les plus vulnérables sont les handicapés et les personnes âgées qui ne peuvent compter sur le soutien de leur famille et qui n’ont pas pu prendre de dispositions au moment voulu pour s’assurer une pension de retraite. Certains pays, comme la Chine et l’Inde, ont pris des mesures d’aide sociale spécifiques pour répondre aux besoins de ces groupes.

Aujourd’hui, le monde affronte également un grand nombre

de crises complexes qui ont souvent des répercussions d’ampleur mondiale.

La crise financière asiatique, qui a entraîné des suppressions

d’emplois massives dans le secteur formel de l’économie, en a été

l’un des exemples récents les plus notoires. Il y a eu également

de nombreux conflits armés ces dernières années, en particulier

en Afrique subsaharienne (Angola, Congo, Libéria et Rwanda, par exemple),

mais aussi en Europe (Bosnie, Kosovo). Beaucoup de pays restent affligés

par des catastrophes sanitaires, comme la pandémie du VIH/SIDA, qui laisse

orphelins un grand nombre d’enfants (voir encadré). Les catastrophes

naturelles, comme les sécheresses et les inondations périodiques

(en Afrique et en Asie), les séismes et les ouragans (en Turquie et en

Amérique centrale, par exemple), ont non seulement privé de foyers

et de sources de revenus de nombreuses communautés, mais aussi annihilé

des années d’efforts de développement de leurs pays. Enfin, certains

pays éprouvent des difficultés à effectuer leur transition

économique ou politique et à passer d’une économie centralement

planifiée à une économie de marché ou d’un régime

politique restrictif (comme le régime d’apartheid) à une société

multiraciale et démocratique. La transition dans les pays d’Europe centrale

et orientale a entraîné un chômage sans précédent

qui persiste dans certains cas. Dans ces pays et dans l’ex-URSS, la responsabilité

de la sécurité du revenu et de certains services sociaux, autrefois

assumée par les entreprises dans le contexte de la planification économique

centralisée, est maintenant assumée par des régimes souvent

déficients et inadéquats, et de nombreux travailleurs risquent

de voir leurs prestations réduites ou de ne plus bénéficier

d’aucune protection. En Afrique du Sud, la transition pacifique d’un régime

politique d’apartheid à un régime démocratique et inclusif

en Afrique du Sud n’a pas eu pour effet d’assurer à la majorité

de la population un travail décent, un revenu suffisant et une meilleure

situation économique.

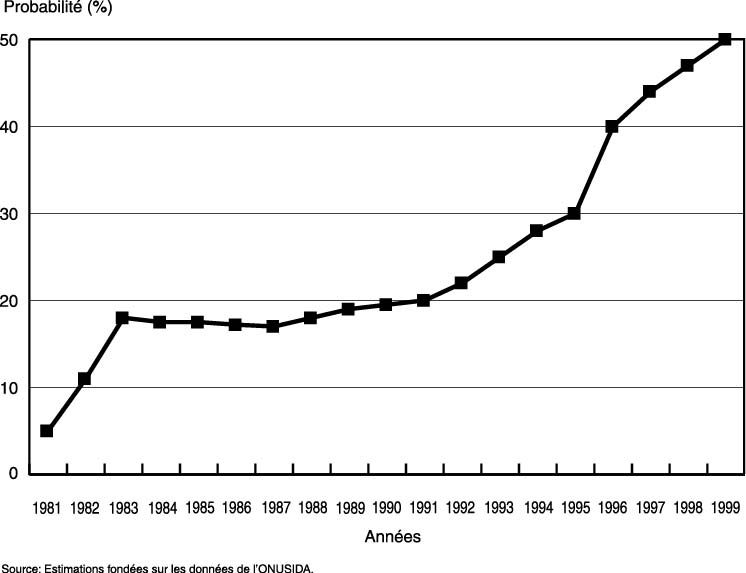

Le défi du VIH/SIDA pour la sécurité sociale La plus lourde hypothèque qui pèse sur la sécurité sociale dans certains pays, notamment en Afrique, est celle de la pandémie du VIH/SIDA. Ses conséquences sur le plan humain deviennent par trop évidentes, mais on n’en saisit pas encore parfaitement les retombées sur les systèmes de sécurité sociale. La pandémie a mis en évidence l’inadéquation criante des systèmes de protection sociale dans les pays les plus touchés. Nombreux sont ceux, parmi les personnes qui ont contracté la maladie, qui ne sont affiliés à aucun régime de sécurité sociale et qui, par conséquent, n’ont pas accès aux soins médicaux de qualité dont ils ont besoin. S’ils sont soutiens de famille, les personnes à leur charge ne reçoivent pas non plus de revenus de remplacement lorsqu’ils ne peuvent plus travailler ou lorsqu’ils décèdent. La figure 1.1. montre à quel point la situation est dramatique dans de nombreux pays d’Afrique. Dans un pays comme le Zimbabwe, un garçon de 15 ans n’a plus aujourd’hui que 50 pour cent de chances d’atteindre l’âge de 50 ans. Le chiffre équivalent pour les femmes n’est pas connu, mais il ne doit pas être très différent. Cela signifie implicitement qu’un nombre considérable de familles perdront leur soutien de famille appartenant aux classes d’âge de forte activité avant que l’on puisse juguler la pandémie. Les mécanismes informels de protection sociale (famille élargie, collectivité locale) sont étirés bien au-delà du point de rupture du fait qu’un nombre considérable de soutiens de famille sont frappés dans la fleur de l’âge. Il n’est jamais apparu aussi clairement que la sécurité sociale et la mise en commun des risques doivent être organisées sur la base la plus large possible: cela est crucial pour que toute l’aide nécessaire soit canalisée vers les familles, les groupes, les collectivités et les régions les plus directement touchés. Il est urgent que la communauté internationale se montre solidaire et soutienne les efforts déployés au niveau national – et en particulier qu’elle appuie les campagnes de prévention et aide à assurer l’offre de soins de santé. Il faut établir des partenariats entre les autorités sanitaires compétentes, les organisations gouvernementales et non gouvernementales et l’industrie pharmaceutique afin d’assurer aux patients appartenant à certaines communautés la fourniture de médicaments qui, s’ils étaient facturés aux tarifs internationaux en vigueur, seraient totalement hors de leur portée. Au niveau local, les régimes de sécurité sociale, les prestataires de soins de santé et les services sociaux doivent coordonner leurs efforts pour que les malades du SIDA reçoivent les soins dont ils ont besoin dans le cadre le plus approprié. Les finances des régimes de sécurité sociale sont affectées de diverses manières par la pandémie. D’une manière générale, leur base de ressources s’amenuise avec la contraction générale que la pandémie du SIDA inflige à l’économie nationale. La figure 1.2 montre l’effet estimatif du SIDA sur le PIB du Kenya. Figure 1.1. Probabilité qu’un garçon de 15 ans décède avant l’âge de 50 ans au Zimbabwe

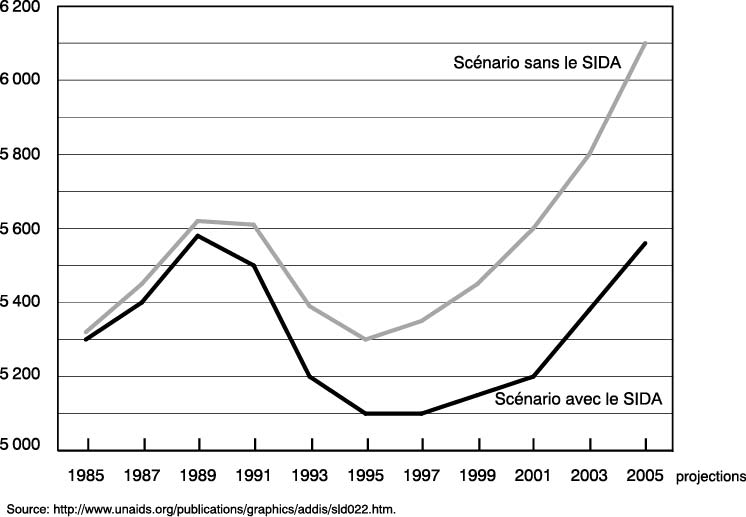

Dans les pays industrialisés, l’incidence financière du VIH/SIDA est beaucoup moins sévère: aux Etats-Unis, par exemple, les dépenses pour les soins aux porteurs du VIH et aux malades du SIDA représentent moins de 1 pour cent des dépenses au titre des soins de santé par personne, et le coût moyen des soins par personne est moins élevé que celui du traitement de beaucoup d’autres maladies invalidantes. Toutefois, l’incidence financière de la maladie sur les individus est souvent dramatique, surtout s’ils ne bénéficient pas d’une bonne assurance maladie. Aux Etats-Unis, 32 pour cent seulement des personnes séropositives bénéficient d’une assurance maladie privée (contre 71 pour cent des Américains); près de 50 pour cent des séropositifs sont tributaires de Medicaid (assurance maladie pour les plus démunis) ou de Medicare (assurance maladie pour les plus de 65 ans) et environ 20 pour cent d’entre eux ne sont pas assurés. Même en ce qui concerne les personnes qui disposent de ressources, le coût des soins en cas de VIH/SIDA (environ 20 000 dollars E.-U. par an et par patient) peut épuiser rapidement leurs avoirs et les laisser appauvries1. Dans la plupart des autres pays industrialisés, le système de soins de santé relevant de la sécurité sociale ou le service national de santé protège les individus contre ce risque. Figure 1.2. Evolution du PIB par habitant au Kenya (en monnaie locale) sous l’effet du SIDA (projections)

Dans un grand nombre de pays, les régimes de sécurité sociale cesseront ou ont déjà cessé de recevoir les cotisations des travailleurs qui ne peuvent plus travailler. Selon la couverture qu’offre le régime, ils doivent financer des dépenses considérablement plus élevées pour les soins médicaux, des prestations de maladie en espèces, des pensions d’invalidité et, en dernier lieu, des pensions de survivants. La mortalité prématurée, par ailleurs, tend à réduire les dépenses au titre des pensions de vieillesse, mais ces économies ne seront sensibles que beaucoup plus tard. Il convient d’entreprendre des travaux de recherche pour obtenir les données qui sont indispensables pour faire des projections valables et pouvoir ainsi assurer l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale à long terme. Dans le cadre de son action contre le VIH/SIDA, l’OIT s’engage dans un projet qui vise à évaluer l’incidence du SIDA sur la viabilité financière des régimes de sécurité sociale et sur les budgets nationaux2. Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont un rôle très important à jouer dans la lutte contre la pandémie. Le lieu de travail est un cadre dans lequel les activités de prévention peuvent être menées avec un grand succès. Un investissement dans ces activités est tout à fait payant car il permet de conserver une main-d’œuvre en bonne santé et expérimentée et de limiter le coût pour les employeurs des soins médicaux, des indemnités de maladie et des régimes de pension. Les entreprises peuvent maximiser les avantages de leurs activités de prévention en y associant non seulement leurs salariés, mais aussi leurs clients et la communauté à laquelle ils appartiennent. 1 Kaiser Family Foundation: «Financing HIV/AIDS care: A quilt with many holes», Capitol Hill Briefing Series on HIV/AIDS, oct. 2000 (http://www.kff.org/content/2000/1607/). 2 BIT: ILO action against HIV/AIDS: A draft framework for global and regional initiatives, document de synthèse sur le VIH/SIDA et le monde du travail (Genève). Voir aussi BIT: HIV/AIDS in Africa: The impact on the world of work, étude préparée en vue du Forum 2000 sur le développement de l’Afrique, Addis-Abeba, Ethiopie, 3-7 déc. 2000, et VIH/SIDA: Une menace pour le travail décent, la productivité et le développement, document soumis pour discussion à la Réunion spéciale de haut niveau sur le VIH/SIDA et le monde du travail, Genève, 8 juin 2000. Ces rapports, ainsi que d’autres informations sur le Programme de l’OIT sur le VIH/SIDA dans le monde du travail, sont accessibles sur le site Internet du BIT (http://www.ilo.org/aids). |

Sécurité sociale et travail décent

Chacun aspire à vivre décemment, en sécurité, et à pouvoir s’exprimer et s’organiser librement. Cette sécurité du revenu est accessible non seulement par le biais d’un emploi productif, de l’épargne et d’actifs accumulés (terrain, logement, par exemple), mais aussi par le biais des mécanismes de protection sociale. Ces mécanismes fonctionnent non seulement comme un facteur de protection, mais aussi comme un facteur productif. Les travailleurs ont besoin d’un revenu minimum garanti pour faire des projets à long terme pour eux-mêmes et pour leur famille. La sécurité du revenu des travailleurs est également bonne pour l’économie, car elle rend la demande réelle plus prévisible et fournit aux entreprises une main-d’œuvre plus productive et plus flexible.

L’objectif de la plupart des régimes de sécurité sociale est d’assurer l’accès à des soins de santé et la sécurité du revenu, c’est-à-dire un revenu minimum à ceux qui sont dans le besoin et un revenu de remplacement raisonnable à ceux qui ont cotisé proportionnellement à leurs revenus. La recommandation (nº 67) sur la garantie des moyens d’existence, 1944, par exemple, met l’accent sur les régimes de sécurité sociale nationaux obligatoires qui, en principe, protègent également les travailleurs indépendants, et prévoit une aide sociale. Dans la pratique, cependant, il est très difficile de mettre en œuvre ce concept dans le cas de travailleurs qui, comme un grand nombre de travailleurs indépendants, ont des revenus irréguliers, pour lesquels la notion de gains elle-même est difficile à mesurer et qui ont en général des besoins et des priorités différents en matière de sécurité sociale. L’apparition de nouveaux régimes contributifs pour les travailleurs du secteur informel a souligné la nécessité d’une conception plus large de la sécurité sociale incluant, par exemple, des allocations-logement, des allocations alimentaires et des allocations pour frais d’études, en plus des éventualités prévues dans la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (soins médicaux et allocations familiales, prestations en cas de maladie, indemnités de chômage, prestations de vieillesse, prestations pour lésion ou maladie professionnelle, allocations de maternité, prestations d’invalidité et allocations de veuvage).

Plusieurs auteurs et institutions, surtout ceux qui connaissent les pays en développement, ont plaidé en faveur d’une définition plus large de la sécurité sociale. Certains affirment que, dans le cadre d’une stratégie novatrice de lutte contre la pauvreté, la sécurité sociale devrait comprendre des mesures visant à assurer, par exemple, l’accès aux moyens de production, la garantie de l’emploi, un salaire minimum et la sécurité alimentaire. D’autres distinguent deux aspects de la sécurité sociale, définis comme le recours à des moyens sociaux pour prévenir les privations (promouvoir le niveau de vie) et la vulnérabilité aux privations (protéger contre une baisse du niveau de vie). Un grand nombre d’organisations internationales, dont l’OIT, retiennent aussi le concept plus large de «protection sociale» qui recouvre non seulement la sécurité sociale, mais aussi les régimes non obligatoires; l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) inclut dans ses chiffres concernant la protection sociale certains services sociaux, comme les services de crèche et l’aide à domicile.

Le concept de travail décent et l’objectif qu’il vise correspondent à cette conception plus large de la sécurité sociale. Dans son premier rapport à la Conférence internationale du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail, M. Juan Somavia, a introduit la stratégie d’«un travail décent pour tous», qui fixait comme but fondamental à l’OIT «que chaque femme et chaque homme puissent accéder à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité»(3). La stratégie du travail décent adopte une perspective large du travail qui inclut non seulement l’emploi (rémunéré), mais aussi l’emploi à domicile afin de tenir compte des rôles différents des hommes et des femmes. Une protection sociale décente peut donc jouer un rôle important en contribuant à l’égalité entre hommes et femmes (voir chap. IV), si tous – les travailleurs et les travailleuses (rémunérés ou non), les enfants et les personnes âgées – ont accès indépendamment à la protection sociale.

L’une des principales caractéristiques de l’approche du travail décent est que chacun a droit à une protection sociale de base. Le droit à la sécurité sociale pour tous est déjà inscrit dans l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Une stratégie visant à assurer un travail décent est donc axée vers une protection universelle (voir également le chapitre III), qui est maintenant l’objectif officiel du Secteur de la protection sociale (accroître l’étendue et l’efficacité de la protection sociale pour tous). Comme indiqué plus haut, cet objectif est loin d’être réalisé.

Il apparaît à l’évidence que les sociétés ne peuvent pas toutes s’offrir le même niveau de sécurité sociale. Pourtant, il est partout inhumain de vivre et de travailler dans une insécurité permanente, qui menace la sécurité matérielle et la santé des individus ou des familles. Un monde qui est essentiellement riche peut offrir un minimum de sécurité à tous ses habitants. Ce minimum peut comprendre, dans les pays les plus pauvres, des services de santé et une alimentation de base, des droits au logement et à l’éducation et, dans les pays industrialisés, des régimes de sécurité sociale plus élaborés. Toute personne en âge de travailler a la responsabilité de contribuer au progrès économique et social de la communauté ou du pays dans lequel il vit et doit avoir la possibilité de le faire. En échange, chacun a droit à sa juste part des revenus et des richesses du pays ou de la communauté.

Dans un monde où les marchés sont de plus en plus intégrés, où les populations sont de plus en plus exposées à des risques économiques globaux, on prend de plus en plus conscience qu’une politique de protection sociale nationale à large assise peut amortir un grand nombre des effets sociaux négatifs des crises. Cependant, une telle politique doit être complétée par de nouveaux mécanismes de financement internationaux (voir chap. V), comme cela a été proposé récemment à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies à Genève consacrée au suivi du Sommet social. Ces propositions ont trait, entre autres, à l’éventuelle création d’un fonds (volontaire) mondial de solidarité, à la coopération internationale en matière fiscale, à l’allégement de la dette, au respect des engagements pris en matière d’aide au développement et à l’octroi d’un financement à des conditions plus libérales.

Compte tenu des profonds changements survenus à l’échelle mondiale qui affectent la sécurité sociale et des principaux éléments d’une approche visant à assurer un travail décent, le présent rapport examinera les grandes questions suivantes.

Sécurité sociale, emploi et développement

Le chapitre II fera le bilan des différents arguments relatifs aux effets économiques et sociaux de la sécurité sociale. Il semble que le débat actuel soit surtout centré sur ceux de ses effets qui sont perçus comme négatifs, mais ce chapitre mettra aussi en relief différents effets positifs, puis évaluera dans quelles conditions les différents arguments sont valides. Il examinera le rôle des régimes d’assurance chômage, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire, puis analysera les éventuels avantages des systèmes de garantie limitée de l’emploi qui pourraient assurer un emploi temporaire aux travailleurs sous-employés, surtout dans les pays en développement les plus pauvres. Enfin, ce chapitre examinera les différentes manières dont la politique de l’emploi et la politique en matière de sécurité sociale peuvent se renforcer l’une l’autre et dont ces synergies dépendent de la situation économique et sociale qui prévaut dans chaque pays.

Extension de la couverture sociale

Le chapitre III évoquera quatre manières principales d’étendre la protection sociale, c’est-à-dire d’étendre l’assurance sociale obligatoire, de promouvoir la microassurance, de concevoir des systèmes universels et d’assurer des prestations soumises à des conditions de ressources. Dans les pays industrialisés, les régimes officiels de sécurité sociale sont bien établis, mais une action résolue est nécessaire dans plusieurs pays pour empêcher que la couverture actuelle de ces régimes ne soit amenuisée par le développement du travail informel. Dans la plupart des pays à revenu intermédiaire, il est peut-être possible d’étendre le bénéfice du régime de sécurité sociale officiel à de nouveaux groupes jusqu’ici non protégés. Cependant, dans les pays à revenu intermédiaire et surtout dans les pays à faible revenu, il est peut-être aussi nécessaire de promouvoir les régimes de microassurance afin de couvrir certains groupes qui évoluent dans l’économie parallèle et qui ont une certaine capacité contributive. Des prestations et des services universels et subordonnés au niveau des ressources sont d’autres manières d’assurer à la population le bénéfice de la sécurité sociale. Lorsque les ressources nationales sont insuffisantes pour financer de telles prestations, comme c’est souvent le cas dans les pays à faible revenu, des ressources internationales sont parfois fournies, en particulier en temps de crise. En général, une approche intégrée est nécessaire au niveau national afin de relier les divers mécanismes et les mesures prises dans différents domaines et d’éviter le danger d’un système à deux vitesses, d’un côté pour ceux qui font partie du système national et de l’autre pour ceux qui en sont exclus.

Egalité entre hommes et femmes

Le chapitre IV examinera les différentes façons dont la sécurité sociale peut contribuer à l’égalité entre les sexes. La plupart des systèmes de sécurité sociale étaient à l’origine structurés de façon à répondre aux besoins des familles ayant un apporteur de revenu de sexe masculin. Vu l’évolution des styles de vie, des attentes et des structures familiales, une grande partie de la population ne vit pas dans une famille de ce type, ce qui a renforcé l’exigence de l’égalité entre les sexes. Une partie du défi que la sécurité sociale doit relever consiste à s’adapter à ces changements en garantissant l’égalité de traitement entre hommes et femmes et, en même temps, à introduire progressivement des mesures d’égalisation des chances, touchant par exemple l’âge ouvrant droit à pension et les pensions de réversion. Un autre défi consiste à utiliser la protection sociale, par exemple les services de crèche et les prestations sociales pour les parents et les enfants, pour assurer une plus grande égalité entre les sexes et un partage plus équitable des responsabilités au travail et au foyer.

Financement durable de la protection sociale

Le chapitre V laisse supposer que l’élargissement de la protection sociale imposera un financement national amélioré et de nouvelles formes de financement aux niveaux local et mondial. Au niveau national, on peut rendre plus efficace le financement en améliorant la collecte des cotisations de sécurité sociale et le recouvrement de l’impôt. Le système de financement par répartition serait probablement le plus approprié pour les prestations à court terme comme les prestations d’assurance maladie et de maternité. Dans le cas des pensions de vieillesse, il est démontré que le financement par répartition et le préfinancement sont deux systèmes à la merci de l’évolution démographique. Au niveau local, on pourrait mettre des ressources à la disposition des administrations locales et exploiter la capacité contributive des travailleurs de l’économie informelle à des systèmes de microassurance. La viabilité financière de ces régimes peut être renforcée par divers mécanismes, comme la mutualisation, la réassurance et une forme ou une autre d’affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale. Au niveau mondial, on pourrait trouver de nouvelles sources de financement d’une protection sociale de base pour tous et prendre des mesures pour faire face aux conséquences des crises.

Ainsi qu’il est démontré dans le chapitre VI, les perspectives d’une protection sociale décente pour tous peuvent être améliorées en élargissant le partenariat sous-jacent de la protection sociale et en galvanisant les acteurs sociaux. Ce chapitre examine le rôle des différents acteurs dans la protection sociale et suggère des manières de former entre eux des partenariats afin de renforcer l’efficacité de la sécurité sociale et d’étendre la protection sociale par le biais des régimes légaux de sécurité sociale, des systèmes de microassurance et des prestations sociales fondées sur l’impôt. Le chapitre VI conclut en indiquant succinctement comment il est possible d’élargir le dialogue social aux niveaux national et international.

Le présent rapport a pour but de soulever un certain nombre de questions importantes touchant l’avenir de la sécurité sociale dans un contexte mondial qui a fondamentalement changé. Il n’a pas pour ambition de proposer des réponses définitives mais plutôt de promouvoir un consensus sur l’évaluation de la situation et sur les manières d’aller de l’avant. Le chapitre VII fournit des repères concernant les conséquences qui peuvent en découler pour l’OIT sur le plan des activités de recherche, des normes, des services et des activités de sensibilisation.

Sécurité sociale, emploi et développement

Les effets sociaux et économiques de la sécurité sociale sont très controversés, le débat portant avant tout sur les effets négatifs qu’elle est censée avoir: la sécurité sociale découragerait les gens de travailler et de faire des économies, nuirait à la compétitivité au niveau international et à la création d’emplois et encouragerait les gens à quitter prématurément le marché du travail. Mais la sécurité sociale a également un certain nombre d’effets économiques très positifs. Elle peut renforcer la capacité des gens de gagner un revenu et d’augmenter leur potentiel de productivité; elle peut soutenir la demande effective au niveau national et favoriser des conditions propices à l’économie de marché, notamment en encourageant les travailleurs à accepter innovation et changement. Comme il est indiqué au chapitre I, protection sociale et emploi décent sont deux conditions essentielles pour qu’une économie de marché assure la sécurité du revenu de tous. La protection sociale est également censée avoir d’importants effets positifs sur la société dans son ensemble, en favorisant la cohésion sociale et en suscitant un sentiment général de sécurité parmi ses membres. Dans la première section du présent chapitre, nous ferons le point des différents arguments en présence et chercherons à en évaluer la pertinence.

Le chômage est l’un des plus grands risques sociaux auxquels sont exposées les personnes dont la subsistance dépend de la force de travail. Or l’assurance chômage n’existe que dans une minorité de pays et de nombreux travailleurs – c’est le cas de presque tous les travailleurs indépendants – ne sont pas couverts. La protection contre le risque de chômage est assurée non seulement par des allocations mais aussi par des mesures de protection (contre le licenciement, par exemple) et de promotion de l’emploi(4). La deuxième section donne un bref aperçu de la protection sociale contre le chômage et de son interaction avec les politiques de l’emploi et du marché du travail.

La troisième section récapitule les principales conclusions et met en lumière la nécessité de resserrer les liens entre les politiques visant le développement, l’emploi et une protection sociale décente.

Impact social et économique de la sécurité sociale

La protection sociale influe sur l’activité économique en agissant sur le comportement des individus (en tant que travailleurs ou candidats à l’emploi, épargnants, investisseurs et membres de la société civile), sur les décisions de l’entreprise et sur le fonctionnement des marchés (notamment dans la détermination des salaires et des prix). Voyons quelques-uns des mécanismes qu’elle peut faire jouer.

La protection sociale a une incidence sur le taux d’activité de la population. Elle peut inciter les gens à se retirer de la vie active, quand ils peuvent prendre une retraite anticipée, par exemple, ou à exercer au contraire un emploi, compte tenu de la pension et des autres prestations auxquelles ils pourront prétendre. La protection sociale peut aussi avoir une incidence sur l’emploi. L’indemnisation retarde-t-elle la recherche d’un nouvel emploi en cas de chômage? Permet-elle au contraire une meilleure réinsertion dans l’emploi, une meilleure adéquation entre travailleurs et emplois? Le problème est aussi celui de l’effet de la protection sociale sur le travail fourni. Entraîne-t-elle une diminution du nombre d’heures effectuées, en encourageant l’absentéisme, ou cet effet est-il compensé par le fait qu’elle favorise un rétablissement rapide et évite la contagion parmi le personnel? Concourt-elle avec d’autres dispositions, à accroître la productivité des travailleurs? Ce sont des questions auxquelles il n’est pas facile de répondre, notamment parce qu’il faut pouvoir isoler l’impact de la protection sociale de celui des autres facteurs. De plus, même si l’on considère ici l’incidence de la protection sociale sur la productivité des travailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la raison d’être de la protection sociale réside essentiellement dans l’influence qu’elle peut avoir sur le bien-être des travailleurs.

En ce qui concerne le marché des capitaux, l’existence de régimes publics de pensions entraînerait, selon certains économistes, une baisse de l’épargne individuelle. C’est une question complexe sur laquelle – comme il est indiqué au chapitre V – les études empiriques n’apportent pas d’arguments probants.

Dépenses de sécurité sociale, chômage et croissance

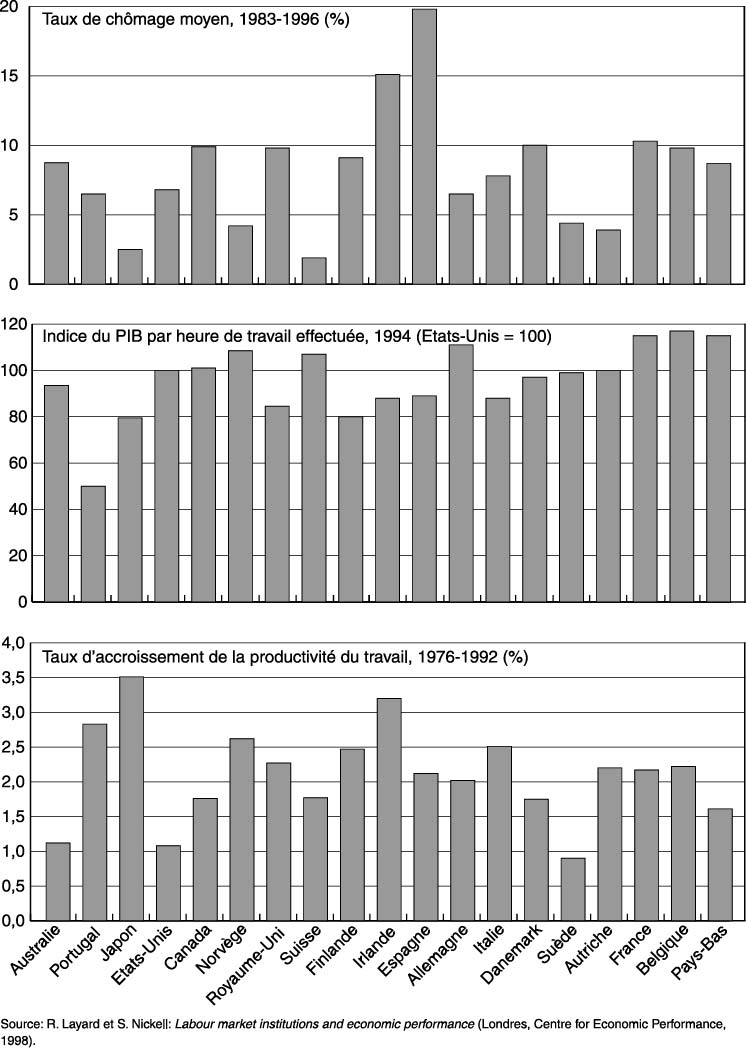

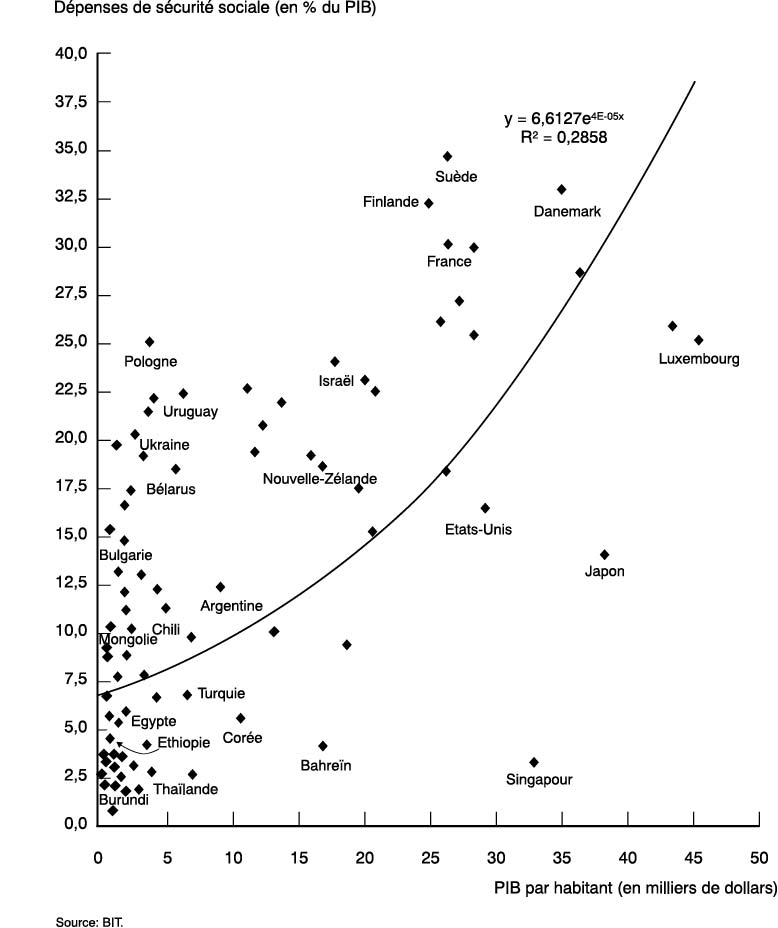

La question de l’impact économique de la protection sociale se pose d’abord pour l’emploi (le chômage) et divers objectifs économiques, dont la productivité. La figure 2.1 indique le taux de chômage et la productivité (niveau et accroissement) dans une série de pays rangés de gauche à droite selon l’importance des dépenses de sécurité sociale (par rapport au produit intérieur brut). Il faut prendre soin de fonder l’analyse sur des données portant sur une longue période. Cela a son importance car une analyse similaire effectuée sur une période plus courte pourrait donner une image déformée de la réalité, particulièrement pour les années quatre-vingt-dix où les pays de l’Union européenne (dont les dépenses de sécurité sociale sont élevées) ont appliqué – au détriment de l’emploi – une politique macroéconomique restrictive conformément aux impératifs de l’union monétaire.

Dans la partie gauche du graphique figurent les pays où les dépenses de sécurité sociale sont basses, comme l’Australie, le Japon et les Etats-Unis, à droite ceux où elles sont élevées, comme la Belgique et les Pays-Bas. Il n’y a pas de lien apparent entre les dépenses et les variables économiques en question. Si l’on considère le premier graphique, on relève de faibles taux de chômage dans certains pays situés à gauche, comme le Japon et les Etats-Unis, et aussi dans les pays situés à droite, comme l’Autriche et la Suède, mais c’est dans les pays qui se rangent au centre, l’Irlande et l’Espagne, que les taux sont les plus élevés.

La production nationale est fonction de l’emploi mais aussi de la productivité. Le deuxième graphique de la figure 2.1 indique le produit intérieur brut par heure de travail (cette mesure ne rend pas compte des divers facteurs qui peuvent intervenir). On observe, entre les pays, des différences de nature complexe. On voit par exemple que la productivité, ainsi mesurée, est aux Etats-Unis deux fois plus forte qu’au Portugal, tout en étant plus basse que dans d’autres pays d’Europe. Et les pays où les dépenses de sécurité sociale sont les plus élevées font aussi bien ou mieux que les Etats-Unis.

Le niveau actuel de la productivité est le résultat d’une progression passée plus ou moins rapide. Le troisième graphique de la figure 2.1 indique le taux annuel d’accroissement de la productivité du travail (mesurée par le PIB par heure de travail), de 1976 (après le premier choc pétrolier) à 1992. Fort au Japon, l’accroissement l’a été aussi en Irlande, en Italie et dans d’autres pays d’Europe. S’il a été faible en Suède(5), il l’a aussi été aux Etats-Unis, dans la partie gauche.

Communément utilisés dans les analyses économiques, ces indicateurs d’emplois et de productivité ne disent pas tout, on le sait bien. Ils portent sur la production marchande et ils laissent de côté d’autres éléments importants (la production non marchande, la qualité de la vie de travail, la sauvegarde de l’environnement) qui concourent à améliorer le bien-être humain, objectif ultime. De ce point de vue, la sécurité apparaît comme un bien que les citoyens recherchent mais que le marché n’est souvent guère apte à leur fournir efficacement pour des raisons diverses (problèmes d’économie d’échelle, de sélection adverse, de coûts de transaction). Cela expliquerait la relative stabilité des régimes de sécurité sociale, ces régimes que depuis trente ans on dit en crise.

Figure 2.1. Pays de l’OCDE: dépenses de sécurité sociale, chômage et productivité (les pays sont rangés de gauche à droite selon l’importance, croissante, des dépenses de sécurité sociale en pourcentage du PIB)

Productivité et stabilité sociale

De l’avis de divers observateurs, la sécurité sociale contribue à la croissance économique en relevant la productivité du travail et en renforçant la stabilité sociale. Divers types de sécurité sociale influent tout particulièrement sur la productivité du travail:

- Les systèmes de soins de santé permettent de maintenir les travailleurs en bonne santé et de soigner ceux qui tombent malades. Une santé médiocre est l’une des causes principales du faible niveau de la productivité dans de nombreux pays en développement où les travailleurs n’ont pas accès à des soins de santé appropriés. Ces travailleurs sont non seulement moins aptes à faire face aux exigences physiques que leur impose l’emploi mais ils sont aussi amenés à s’absenter pour raisons de santé et, même s’ils ne s’absentent pas, leur rendement peut s’en trouver fortement diminué. Les soins dispensés aux membres de la famille du travailleur contribuent à la bonne santé de la main-d’œuvre de demain.

- Les régimes de pension permettent aux travailleurs âgés de quitter plus facilement la vie active, ce qui résout le problème posé par les travailleurs poursuivant leurs activités alors que leur productivité est tombée à un faible niveau.

- Les indemnités de maladie en espèces contribuent au rétablissement des travailleurs malades en supprimant la pression financière qui les contraindrait à poursuivre le travail malgré leur état de santé. Ce système permet également de maintenir le taux de productivité des autres travailleurs en évitant la contagion.

- L’assurance maternité protège la santé des travailleuses et de leurs enfants.

- Les régimes d’assurance contre les accidents du travail – forme la plus ancienne et la plus répandue de sécurité sociale – jouent un rôle de plus en plus important dans la prévention des accidents liés au travail et des maladies professionnelles et dans le rétablissement des travailleurs qui en sont victimes. Ces régimes présentent un intérêt particulier au regard de la productivité, étant donné le nombre considérable de jours d’arrêt imputables à des risques évitables.

- Les prestations de chômage offrent aux sans-emploi le répit dont ils ont besoin pour trouver un travail convenable correspondant le mieux à leurs compétences et à leur potentiel; les services connexes d’emploi et de formation sont aussi extrêmement importants à cet égard.

- Les allocations pour enfant à charge (et autres prestations en espèces fournies quand le soutien de famille est dans l’incapacité de travailler) contribuent à assurer que les parents disposent d’un revenu suffisant pour offrir à leurs enfants une alimentation appropriée et un cadre de vie sain. Dans les pays en développement, ces allocations peuvent aussi constituer un outil très utile pour lutter contre le travail des enfants et promouvoir la fréquentation scolaire. Les enfants peuvent ainsi recevoir une instruction qui leur permettra à long terme d’atteindre des niveaux élevés de productivité et de revenu.

Les effets indirects sur la productivité ne sont pas non plus négligeables. L’existence d’un bon régime d’assurance chômage crée un sentiment de sécurité parmi la main-d’œuvre qui peut faciliter dans une large mesure des changements structurels et des innovations technologiques que les travailleurs pourraient sans cela considérer comme une grande menace pour leur subsistance. Ce lien a été illustré en République de Corée par l’accord tripartite de 1998 en vertu duquel les organisations de travailleurs ont accepté une plus grande flexibilité du marché du travail, y compris des licenciements, en échange d’une meilleure protection sociale.

La sécurité sociale contribue à créer un état d’esprit plus favorable non seulement aux changements structurels et technologiques mais aussi aux défis de la mondialisation et à ses avantages potentiels du point de vue de l’efficience et de la productivité. Les pays dont l’économie est relativement ouverte (rapport élevé des échanges au PIB) et qui sont fortement exposés aux risques extérieurs (grande variabilité des prix relatifs des importations et des exportations) fournissent semble-t-il des prestations élevées de sécurité sociale. Les sociétés fortement exposées aux risques extérieurs requièrent un degré plus élevé de protection sociale. Mondialisation et sécurité sociale semblent donc se renforcer mutuellement.

La sécurité sociale peut contribuer notablement à soutenir la demande effective et à entretenir la confiance des entreprises. Cette influence se fait le plus sentir dans le cas des prestations de chômage, qui contribuent à maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs ayant perdu leur emploi. D’autres prestations de sécurité sociale exercent aussi un effet d’amortissement sur le plan économique en période de récession ou de crise. Sans elles, une première série de pertes d’emploi pourrait avoir un effet multiplicateur et être suivie d’une deuxième et d’une troisième série qui risqueraient d’entamer profondément le tissu social et de conduire de larges pans de l’économie à fonctionner bien en deçà de leurs capacités. La sécurité sociale contribue donc à empêcher une trop forte baisse de la production, facilite le maintien des entreprises en activité, sans compression d’effectifs, et leur permet ainsi de se tenir prêtes à participer à la reprise dès qu’elle s’amorcera.

Cotisations des employeurs et compétitivité internationale

Beaucoup se sont inquiétés, dans les milieux politiques et économiques, de l’incidence des charges sociales sur la compétitivité des entreprises nationales, thèse fréquemment exposée lors de discussions sur la mondialisation. La plupart des économistes estiment cependant que la charge retombe en dernière analyse, par le jeu normal des mécanismes du marché, sur les travailleurs sous forme d’une réduction de la rémunération (par rapport à celle qu’ils toucheraient dans les mêmes conditions économiques en l’absence de tels prélèvements). En conséquence, les charges sociales sont probablement sans incidence en longue période sur le coût total du travail, ce que semble confirmer le tableau 2.1 où les pays de l’OCDE sont classés selon les coûts de main-d’œuvre (salaire brut, plus charges sociales). Sur les dix pays ayant les coûts du travail les plus élevés, deux seulement ont des charges sociales importantes (20 pour cent au plus). Parmi les dix pays suivants, cinq ont des charges sociales élevées. C’est en fait parmi les pays ayant les coûts de main-d’œuvre les plus faibles que l’on trouve la plus forte proportion de pays (cinq sur neuf) ayant des charges sociales élevées.

Tableau

2.1 Impôt

sur le revenu et cotisations de sécurité sociale à la charge

des salariés et des employeurs (en pourcentage

des coûts de main-d’œuvre), 19981

Pays2 |

Impôt |

Cotisations de sécurité sociale |

Total4 |

Coûts de |

|

|

|||||

Salarié |

Employeur3 |

||||

Belgique |

22 |

10 |

26 |

57 |

40 995 |

Allemagne |

17 |

17 |

17 |

52 |

35 863 |

Suisse |

9 |

10 |

10 |

30 |

32 535 |

Italie |

14 |

7 |

26 |

47 |

32 351 |

Pays-Bas |

6 |

23 |

14 |

44 |

32 271 |

Danemark |

34 |

10 |

1 |

44 |

32 214 |

Canada |

20 |

5 |

6 |

32 |

32 211 |

Norvège |

19 |

7 |

11 |

37 |

31 638 |

Etats-Unis |

17 |

7 |

7 |

31 |

31 300 |

Luxembourg |

10 |

11 |

12 |

34 |

31 102 |

Autriche |

8 |

14 |

24 |

46 |

29 823 |

Suède |

21 |

5 |

25 |

51 |

29 768 |

Australie |

24 |

2 |

0 |

25 |

29 590 |

Finlande |

22 |

6 |

21 |

49 |

29 334 |

Royaume-Uni |

15 |

8 |

9 |

32 |

29 277 |

France |

10 |

9 |

28 |

48 |

28 198 |

Japon |

6 |

7 |

7 |

20 |

27 664 |

Irlande |

18 |

5 |

11 |

33 |

24 667 |

Espagne |

11 |

5 |

24 |

39 |

24 454 |

Nouvelle-Zélande |

20 |

0 |

0 |

20 |

24 332 |

République de Corée |

1 |

4 |

9 |

15 |

22 962 |

Islande |

20 |

0 |

4 |

25 |

22 545 |

Grèce |

2 |

12 |

22 |

36 |

17 880 |

Turquie |

21 |

8 |

11 |

40 |

15 825 |

République tchèque |

8 |

9 |

26 |

43 |

15 781 |

Portugal |

6 |

9 |

19 |

34 |

13 903 |

Pologne |

11 |

0 |

33 |

43 |

12 696 |

Hongrie |

12 |

8 |

32 |

52 |

9 916 |

Mexique |

0 |

2 |

20 |

22 |

8 662 |

1 Célibataire disposant d’un salaire unique égal à

celui de l’ouvrier moyen. 2 Pays classés par ordre décroissant des

coûts de main-d’œuvre. 3 Les cotisations de sécurité sociale des

employeurs incluent les charges sociales déclarées. 4 Les chiffres

étant arrondis, le total peut différer d’un point par rapport

à la somme des colonnes «impôt sur le revenu» et «cotisations

de sécurité sociale». 5 Dollars convertis

à l’aide des parités de pouvoir d’achat. Les coûts de main-d’œuvre

comprennent les salaires bruts plus les cotisations obligatoires de sécurité

sociale des employeurs. |

|||||

En courte période toutefois, l’augmentation des charges sociales se traduit par la hausse du coût du travail. L’effet pourra se faire sentir un certain temps, notamment en cas de fonctionnement imparfait du marché du travail et du marché des produits ou dans les périodes de faible croissance et de faible inflation où les employeurs ont en général peu de marge de manœuvre dans les négociations salariales. Il importe donc d’éviter de fortes hausses des cotisations: l’économie pourra bien plus facilement absorber plusieurs petites augmentations échelonnées sur un certain nombre d’années qu’une seule et forte hausse.

Il apparaît que les cotisations de sécurité sociale n’ont pas d’incidence à long terme sur le chômage(6). On comprend mieux alors que le Danemark, seul pays d’Europe qui n’opère pour ainsi dire pas de prélèvement social sur les salaires, n’en retire pas d’avantage particulier du point de vue de l’emploi, le chômage correspondant à la moyenne européenne. Les gouvernements estiment souvent qu’une réduction des cotisations de sécurité sociale se traduira par une baisse des coûts du travail. On a étudié l’expérience du Chili avant et après la réforme de son régime de sécurité sociale afin de déterminer l’impact d’une forte réduction des cotisations. Le taux moyen de l’impôt sur les salaires dans l’échantillon des entreprises manufacturières couvertes par la recherche est tombé de 30 à 5 pour cent pendant la période allant de 1979 à 1985. Tout indique que cette baisse a été entièrement compensée par une hausse des salaires, et, de ce fait, les coûts de main-d’œuvre n’ont pas diminué(7).

Tout cela ne doit pas donner à penser que le niveau des cotisations de sécurité sociale n’a pas de limites. Dans toute société démocratique, les préférences politiques de la majorité imposent très certainement une limite. Suivant ce que les gens jugent souhaitable et juste, cette limite est bien plus basse dans certains pays que dans d’autres. De plus, une très forte hausse du niveau des cotisations peut créer des incitations à ne pas s’acquitter de ces cotisations, qui, si elles ne sont pas maîtrisées, porteront gravement atteinte au système.

Prestations de chômage, chômage et emploi

L’idée que la durée moyenne de perception des prestations de chômage est liée au niveau de ces prestations (taux de compensation) et à la période maximale pendant laquelle les prestations peuvent être obtenues a fait l’objet de nombreuses études. Plusieurs ont confirmé que le lien existe mais que son incidence est faible(8).

Une question importante laissée sans réponse par bon nombre de ces études est celle de savoir ce qui arrive aux gens qui cessent de recevoir des prestations de chômage. On ne peut se contenter de supposer qu’ils trouvent un emploi stable. Des travaux récents ont été consacrés à cette question. En Bulgarie, les non-bénéficiaires de prestations sont plus nombreux que les autres à sortir du chômage déclaré, mais pour demeurer inactifs plutôt que pour reprendre un emploi. En Slovaquie, la modification de la durée des prestations influe sur la sortie du chômage pour «d’autres raisons» que la reprise d’un emploi régulier. En Suède, les non-bénéficiaires de l’assurance chômage sont plus nombreux à sortir de la population active ou à participer à des programmes d’appui au marché du travail(9). Dans d’autres pays, les personnes ne recevant plus de prestations de chômage se tournent souvent vers des activités informelles, voire criminelles, ce qui occasionne des fraudes fiscales de grande ampleur et d’autres coûts pour la société. Etant donné que l’absence de droits à prestations peut simplement inciter les gens à quitter la population active, il est peut-être plus important d’examiner le rapport entre prestations de chômage et emploi. Finalement, ce que l’on craint surtout, c’est que des gens vivent des prestations de chômage alors qu’ils pourraient occuper un emploi. Une étude récente(10) conclut qu’il n’existe pas de rapport entre les prestations de chômage et l’emploi total. Elle fait aussi ressortir qu’un niveau élevé de chômage est lié à l’absence de politiques actives du marché du travail.

Ces dernières années, les effets préjudiciables que les dispositions en matière de retraite anticipée peuvent avoir sur l’emploi et sur le coût des pensions ont suscité de vives inquiétudes. Ces dispositions ont été introduites à une période où le chômage était élevé, surtout parmi les travailleurs âgés, dans l’espoir d’accroître les débouchés des jeunes. Le chômage ayant baissé, ces dispositions sont devenues plus restrictives ou ont été supprimées. Cependant, le comportement à l’égard de la retraite n’a guère ou pas évolué. Ce paradoxe s’explique par un certain nombre d’éléments:

- la proportion des travailleurs âgés touchant des prestations de chômage demeure relativement élevée et inclut nombre de personnes qui, de fait, ont déjà pris leur retraite;

- les régimes de pension des employeurs contiennent souvent de fortes incitations à prendre une retraite anticipée;

- même des travailleurs n’ayant ni prestations de chômage ni pensions au titre d’un régime privé quittent la vie active avant l’âge légal de la retraite; beaucoup d’entre eux sont des travailleurs manuels qui n’ont guère de débouchés et dont la santé est souvent précaire.

Prestations de chômage et promotion de l’emploi

Selon les estimations, à la fin de 1998, environ 1 milliard de travailleurs – soit le tiers de la population active mondiale – étaient soit au chômage, soit sous-employés. Le nombre effectif de chômeurs – c’est-à-dire de personnes à la recherche d’un travail ou disponibles pour travailler mais incapables de trouver un emploi – était de 150 millions environ. De plus, 25 à 30 pour cent des travailleurs sont sous-employés – ils travaillent moins qu’ils le souhaiteraient ou ne gagnent pas de quoi vivre. Il s’agit de chiffres impressionnants. La rapidité avec laquelle la situation peut évoluer est elle aussi impressionnante. Par exemple, par suite de la crise financière qui a frappé l’Asie, un travailleur sur 20 a perdu son emploi en République de Corée en l’espace de neuf mois (de novembre 1997 à juillet 1998) et le chômage déclaré a bondi de 2,3 à 8 pour cent entre la fin de 1997 et le début de 1999.

Les systèmes d’allocations de chômage protègent les salariés dans les pays industrialisés et dans un certain nombre de pays en développement à revenus intermédiaires. Dans la plupart des pays en développement, il n’existe aucune prestation de chômage en tant que telle, mais certains chômeurs ont parfois la possibilité d’obtenir quelques heures de travail rémunérées dans des programmes à fort coefficient de main-d’œuvre. Sur l’ensemble des travailleurs sans emploi dans le monde, la proportion de ceux qui ont droit à une allocation de chômage ne dépasse probablement pas 25 pour cent.

Normes internationales du travail

Les instruments les plus récemment adoptés sont la convention (no 168) et la recommandation (no 176) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988. Les éventualités couvertes par la convention comprennent le chômage complet «défini comme la perte de gain due à l’impossibilité d’obtenir un emploi convenable […] pour une personne capable de travailler, disponible pour le travail et effectivement en quête d’emploi». Les Etats Membres doivent s’efforcer d’étendre la protection de la convention à deux autres éventualités:

- la perte de gain due au chômage partiel (travail de courte durée);

- la suspension ou la réduction du gain due à une suspension temporaire de travail, ainsi que dans le cas des travailleurs à temps partiel qui sont effectivement en quête d’un emploi à plein temps.

Les personnes protégées par la convention «doivent comprendre des catégories prescrites de salariés formant au total 85 pour cent au moins de l’ensemble des salariés». Par rapport aux conventions antérieures ayant trait aux prestations de chômage, la convention (nº 44) du chômage, 1934, et la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention no 168 contient un élément novateur, en ce sens qu’elle prévoit l’octroi de «prestations sociales» à trois au moins des dix catégories de personnes suivantes en quête d’emploi: les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle; les jeunes gens ayant terminé leurs études; les jeunes gens libérés du service militaire obligatoire; toute personne à l’issue d’une période qu’elle a consacrée à l’éducation d’un enfant ou aux soins d’une personne malade, handicapée ou âgée; les personnes dont le conjoint est décédé, lorsqu’elles n’ont pas droit à une prestation de survivant; les personnes divorcées ou séparées; les détenus libérés; les adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation; les travailleurs migrants à leur retour dans leur pays d’origine, sous réserve de leurs droits acquis au titre de la législation de leur dernier pays de travail; les personnes ayant auparavant travaillé à leur compte.

Les prestations doivent être fixées à 50 pour cent au moins du gain antérieur dans les systèmes basés sur les gains; dans d’autres types de système, elles doivent être fixées à 50 pour cent au moins du salaire minimum légal ou du salaire du manœuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.

Dans le monde industrialisé, les régimes de protection contre le chômage sont très variables. Un groupe de pays se caractérise par le haut niveau et la longue durée des prestations d’assurance chômage, par la couverture extensive de cette assurance et par l’existence d’un système de prestations de dernier recours – l’assistance chômage – qui couvre les travailleurs n’ayant plus droit aux prestations de l’assurance chômage. Ce groupe de pays comprend l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Islande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse. En général, ces pays n’accordent pas seulement de bonnes prestations mais aussi un niveau élevé de protection de l’emploi.

Un deuxième groupe de pays comprenant l’Australie, le Canada, les Etats-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, est doté de systèmes qui offrent un niveau plus bas de prestations. Selon le classement de la législation protectrice de l’emploi établi par l’OCDE, les dispositions légales en vigueur dans ces pays n’assurent apparemment guère de protection(11).

Les pays d’Europe centrale et orientale ont introduit vers la fin des années quatre-vingt des régimes de protection contre le chômage qui étaient au départ assez généreux mais qui ont depuis lors été restreints, particulièrement du point de vue de la durée des prestations. Le niveau des prestations, en pourcentage des gains, est du même ordre qu’en Europe occidentale, mais la proportion de chômeurs qui en bénéficient est beaucoup plus faible – par exemple, un tiers environ des chômeurs déclarés en Pologne.

Les systèmes de prestations de chômage deviennent de plus en plus inadaptés à mesure que les formes d’emploi sont de plus en plus incertaines. Ces systèmes doivent donc être suffisamment flexibles pour répondre aux changements et incertitudes auxquels se heurtent les travailleurs et doivent s’inscrire dans des stratégies plus vastes concernant l’emploi et le développement économique.

Dans les pays industrialisés, les politiques de protection de l’emploi ont notamment visé les travailleurs non qualifiés, lesquels sont particulièrement menacés par le chômage. Une approche a consisté à s’efforcer d’améliorer le niveau d’instruction et de formation de ces travailleurs afin qu’ils acquièrent les qualifications qui sont demandées dans une économie à salaire élevé et forte productivité. Une autre approche a consisté à utiliser la protection sociale pour subventionner la main-d’œuvre non qualifiée soit en versant des prestations soumises à une condition de ressources aux travailleurs pauvres, soit en exonérant (partiellement ou totalement) leurs employeurs du paiement des cotisations sociales (le coût étant pris en charge par l’Etat).

Pays en développement à revenus intermédiaires

Les systèmes de prestations de chômage en sont au mieux au stade de la gestation dans les pays en développement à revenus intermédiaires: la durée et le niveau des prestations sont généralement faibles et la couverture est bien plus restreinte que dans les pays industrialisés. Toutefois, les salariés du secteur formel sont protégés par diverses dispositions législatives dans nombre de ces pays, y compris ceux qui ne possèdent pas de système de prestations de chômage. La législation prévoit d’ordinaire une indemnité de licenciement de nature à aider les travailleurs au chômage pendant leur période d’inactivité. Toutefois, il s’agit de prestations forfaitaires dont le montant dépend de l’ancienneté et non de la perte de l’emploi ou de la durée du chômage. Les indemnités de licenciement sont généralement financées par les employeurs. Toutefois, dans certains pays d’Amérique latine, elles ont été transformées dans les années quatre-vingt-dix en régimes d’épargne obligatoire. Les fonds sont ainsi investis sur le marché des capitaux au lieu de rester dans l’entreprise. Cette formule introduit une certaine incertitude quant au montant des prestations qui seront versées aux travailleurs mais ceux-ci sont prémunis contre le risque de ne pas percevoir leur indemnité de licenciement en cas d’insolvabilité de leur employeur.

Dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés, la plupart des régimes d’assurance chômage sont financés par les cotisations des employeurs et des salariés, encore que dans certains pays d’Amérique latine, comme le Brésil et le Chili, ils soient financés par les recettes fiscales. Quand des prestations de chômage existent, peu nombreux sont généralement les chômeurs qui en bénéficient. Le taux de compensation (prestations par rapport aux gains antérieurs) varie entre 40 et 80 pour cent dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes et s’élève à 45 pour cent en Afrique du Sud. La durée des prestations, en général assez limitée, est souvent liée à la durée de l’affiliation. En Chine, les taux appliqués localement sont généralement bas. A Hong-kong, Chine, des prestations sont versées sous condition de ressources, dans le cadre du système d’aide sociale, aux chômeurs déclarés comptant une année au moins de résidence. La République de Corée a étendu son régime d’assurance chômage à la moitié environ des salariés, mais ceux qui travaillent dans les petites entreprises, et qui sont souvent les plus vulnérables, ne sont pas encore protégés.

La crise financière qui a récemment frappé l’Asie a fait apparaître que les régimes d’assurance chômage auraient pu jouer un rôle important dans l’atténuation de la misère occasionnée par la montée du chômage. Ils auraient aussi contribué à freiner la chute de la demande des consommateurs et la perte de confiance des chefs d’entreprise qui n’ont fait qu’aggraver la crise. Comme il ressort d’une récente étude de faisabilité effectuée par le BIT pour le compte du gouvernement de la Thaïlande, le taux de cotisation requis pour financer un modeste régime d’assurance chômage serait à long terme inférieur à 1 pour cent des gains.

Faire fonctionner un régime d’assurance chômage dans un pays en développement représente un défi considérable. Les services de l’emploi, pour autant qu’ils existent, demeurent rudimentaires et doivent être modernisés pour aider véritablement les chômeurs à trouver un autre emploi, et pour vérifier s’ils sont effectivement disposés à travailler et disponibles pour un emploi. Une autre difficulté réside dans le fait que, dans ces pays, beaucoup d’emplois ne sont pas couverts par la sécurité sociale – soit que la législation dispose, par exemple, que seuls les salariés des entreprises à partir d’une certaine dimension y seront affiliés, soit que les employeurs et les travailleurs ne respectent pas la loi.

En réalité, la plupart des travailleurs des pays en développement, y compris les pays à revenus intermédiaires, ne sont pas couverts parce qu’ils travaillent à leur compte ou parce qu’ils travaillent dans le secteur informel ou dans de petites entreprises. Pour les protéger en cas de chômage, d’autres mesures s’imposent – par exemple, la possibilité d’obtenir un emploi dans des travaux publics à fort coefficient de main-d’œuvre. Il est à noter que les travailleurs qui perdent leur emploi et n’ont droit à aucune prestation sont en général obligés de se tourner vers le secteur informel pour survivre: dans leur cas, plus que de chômage, il faudrait parler de sous-emploi.

Les mesures éventuellement prises par les autres pays en développement pour offrir une certaine protection aux chômeurs et aux sous-employés prennent généralement la forme de programmes à fort coefficient de main-d’œuvre. Ceux-ci sont principalement entrepris pendant la morte-saison, lorsque les petits agriculteurs et les travailleurs sans terre sont désœuvrés. En milieu urbain, des programmes de ce genre peuvent aussi être lancés en période de récession ou de crise. Ils permettent de créer des emplois et d’atténuer notablement la pauvreté en mobilisant beaucoup de main-d’œuvre pour la réalisation de grands programmes d’équipement principalement axés sur les besoins sociaux des catégories à bas revenu. De tels programmes peuvent prendre une ampleur considérable. Par exemple, en Inde, le programme Jawahar Rozgar Yojana s’étendait, au milieu des années quatre-vingt-dix, à plus d’un tiers des districts sous-développés du pays et assurait une vingtaine de jours de travail par an à chaque participant. Des programmes analogues mais plus modestes ont été lancés dans des pays tels que la Bolivie, le Chili, le Honduras, le Botswana, le Kenya, la République-Unie de Tanzanie et, récemment, l’Afrique du Sud. L’organisation faitière AFRICATIP regroupe 18 agences d’exécution qui, dans les pays francophones et lusophones d’Afrique, organisent des travaux publics confiés à de petits entrepreneurs locaux, en vue de stimuler l’emploi.

L’un des traits saillants des programmes à fort coefficient de main-d’œuvre réside dans l’autosélection des travailleurs qui y participent. Ces programmes ne versent que de bas salaires (salaires agricoles en vigueur dans la région pour un travail similaire ou salaire minimum s’il est suffisamment réaliste) et ne peuvent donc intéresser que les travailleurs appartenant à des familles à bas revenus. Cela évite les dispositions administratives coûteuses et lourdes qui seraient nécessaires si l’aide fournie à ces travailleurs était subordonnée à une condition de ressources. L’avantage de ces programmes est qu’ils sont ouverts tant aux salariés qu’aux personnes qui travaillent d’ordinaire à leur compte (dont les besoins sont parfois tout aussi importants). Les programmes à fort coefficient de main-d’œuvre peuvent être conçus de telle manière que les travailleurs aient un emploi garanti pendant un certain nombre de jours, ce qui est donc une forme de sécurité du revenu. Cette garantie est particulièrement solide lorsque des emplois sont créés à la demande.

Le présent chapitre a montré qu’il existe un lien complexe entre la sécurité sociale, l’emploi et le développement. Au niveau macroéconomique, tout au moins dans les pays industrialisés, il ne semble pas y avoir de rapport bien défini entre dépenses de sécurité sociale, productivité et chômage mais, au niveau sectoriel et à celui des entreprises, tout porte à croire qu’il existe une corrélation positive entre la productivité et la sécurité sociale. Tel est particulièrement le cas pour l’assurance maladie, qui accroît la productivité des travailleurs, et pour les allocations pour enfant à charge, lorsqu’elles sont liées à la fréquentation scolaire. Par ailleurs, les cotisations des employeurs ne semblent pas avoir un impact à long terme sur les coûts de main-d’œuvre et sur la compétitivité internationale, vu que la charge de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale retombe en dernière analyse sur les travailleurs sous forme d’une réduction de la rémunération. Enfin, il apparaît – dans certains pays industrialisés – que le niveau et la durée des prestations de chômage ont certains effets négatifs au niveau du chômage, effets qu’il est possible d’atténuer par une meilleure définition des prestations et de bonnes politiques du marché du travail.

Sur les 150 millions de chômeurs que l’on dénombre dans le monde, il est probable que pas plus du quart bénéficie d’une assurance chômage, et ces bénéficiaires se concentrent dans les pays industrialisés. Les travailleurs du secteur informel, rural ou urbain des pays en développement ne bénéficient pratiquement d’aucune protection contre le chômage. Dans les pays industrialisés, le plus important est probablement d’élargir la couverture personnelle des régimes d’assurance chômage – en coordination avec les politiques du marché du travail. Dans la plupart des pays en développement à revenus intermédiaires, l’assurance chômage peut, à un coût relativement faible, jouer un rôle important dans l’atténuation de la misère occasionnée par une montée rapide du chômage. Cependant, la majorité des travailleurs qui n’appartiennent pas au secteur formel ne pourront être protégés contre le chômage que par des politiques macroéconomiques visant notamment à stimuler la demande et par des mesures de promotion directe de l’emploi telles que l’aide à la création d’entreprises, la formation et les programmes à fort coefficient de main-d’œuvre.

Les politiques adoptées en matière de sécurité sociale font partie intégrante, et sont interdépendantes, d’une large gamme de politiques sociales – investissements dans des services sociaux de base, législation protectrice du travail, respect des droits fondamentaux. Elles sont aussi étroitement liées à la politique de l’emploi, étant donné que la plupart des régimes d’assurance sociale sont financés par les revenus du travail et assurent une protection contre les risques concernant la capacité de travail, tels que le chômage, la maladie, l’infirmité et le vieillissement. Les résultats en matière de sécurité sociale et d’emploi dépendent beaucoup du développement économique et contribuent à favoriser le processus de développement socio-économique.

Comme il est indiqué au chapitre I, la sécurité sociale est de plus en plus considérée comme une partie intégrante du processus de développement. Il est donc nécessaire de rechercher des synergies entre politiques de protection sociale, politiques de l’emploi et politiques du développement. Ces synergies existent dans divers secteurs de la politique sociale – santé, éducation, logement, bien-être social – et également dans certains domaines de la politique économique – notamment politiques macroéconomiques et sectorielles (par exemple, promotion de la petite entreprise). Néanmoins, les synergies potentielles sont probablement plus fortes aux niveaux des politiques de l’emploi et du marché du travail.

Le présent chapitre était axé sur l’économie, eu égard aux répercussions que la sécurité sociale peut avoir sur le plan économique. La question fondamentale est celle de savoir quel est le but de l’activité économique. Les concepts de travail décent et de développement axés sur l’être humain, qui englobent la sécurité sociale, doivent occuper le devant de la scène.

Extension de la couverture sociale

Les instruments internationaux adoptés par l’OIT et par les Nations Unies proclament que tout être humain a droit à la sécurité sociale. Dans la Déclaration de Philadelphie (1944), la Conférence internationale du Travail reconnaît l’obligation de l’OIT de promouvoir «l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets». La recommandation (no 67) sur la sécurité du revenu, 1944, dispose que: «l’assurance sociale devrait accorder sa protection, dans les éventualités auxquelles ils sont exposés, à tous les salariés et travailleurs indépendants ainsi qu’aux personnes à leur charge» (paragr. 17). La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) proclame que «toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale» (art. 22), et cite expressément le droit aux soins médicaux et aux services sociaux nécessaires, à la sécurité en cas de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse, de chômage, et à une assistance et à une aide spéciales pour la maternité et l’enfance (art. 25). Le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (1966) reconnaît «le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales» (art. 9).

Il va sans dire que la mise en pratique de ce droit exige un engagement important de la part de l’Etat et de la collectivité. Les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale admettent que cet idéal peut être difficile à atteindre. C’est ainsi que la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, dispose dans le cas des indemnités de maladie et des prestations de vieillesse, par exemple, que les personnes protégées doivent comprendre:

- soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de l’ensemble des salariés;

- soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidents;

- soit tous les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas les limites prescrites.

Cette possibilité de choix vise à faciliter la ratification de la convention par tous les pays, quel que soit leur régime de sécurité sociale. Les conventions ultérieures telles que la convention (no 128) sur les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, contiennent des normes plus rigoureuses, mais offrent la même possibilité de choix.