El rol de las personas encargadas de sostenibilidad, su relacionamiento con stakeholders e involucramiento de los trabajadores en la gestión de la sostenibilidad

Estudio de país, Chile

Resumen

Con el objetivo de profundizar en la evolución de la función de la sostenibilidad en las empresas en Chile y comprender el alcance e impacto que está teniendo el área de sostenibilidad, el presente estudio considera un análisis de fuentes secundarias y la recopilación de información primaria de empresas que operan en el país.

A partir de una descripción del contexto sociopolítico y económico, este documento de trabajo identifica y analiza las tendencias internacionales y nacionales que están influyendo en el desarrollo de la sostenibilidad empresarial en Chile, así como la manera en que se expresan localmente las transformaciones que está enfrentando el mundo del trabajo. Asimismo, se recoge y analiza información cuantitativa y cualitativa con compañías que forman parte de Acción Empresas, una red empresarial no gremial que promueve el desarrollo sostenible desde y con el sector privado en Chile y forma parte de la Red Global del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (

La recopilación de información primaria se realizó en 2021 mediante una encuesta a 55 empresas la cual fue complementado por entrevistas en profundidad a cuatro casos de estudio (empresas de diferentes rubros con una trayectoria importante en temas de sostenibilidad), buscando caracterizar y comprender cómo se ha ido desarrollando el área y la función de sostenibilidad en las empresas en Chile, cuál está siendo su capacidad de respuesta al entorno y las partes interesadas, así como la manera en que los/as trabajadores/as y sus representantes se están involucrando en los procesos de desarrollo sostenible.

Introducción

En las últimas décadas, Chile ha realizado importantes avances en materia de desarrollo sostenible. Esto se ha logrado gracias a los compromisos internacionales y a la normativa nacional, así como a un contexto político, social y medioambiental, que inevitablemente ha llevado a un mayor compromiso y comprensión del concepto de sostenibilidad por parte de las empresas. Es así que el involucramiento de sus grupos de interés ha evolucionado desde un concepto meramente filantrópico, que predominó durante el siglo pasado, al término de responsabilidad social empresarial (RSE) que surgió a finales de los 90. Este concepto comienza aludiendo a la responsabilidad organizacional frente a la sociedad, hasta la aparición del concepto de sostenibilidad o gestión sustentable, que apunta al corazón de la empresa, es decir, a cómo la organización desarrolla sus negocios y cuáles son sus impactos sobre los grupos de interés.

Esta evolución se refleja también en el desarrollo de los perfiles de los y las responsables de sostenibilidad, sus funciones y posición e influencia dentro de la estructura organizacional. En general, cada vez son más las empresas que cuentan con un área o gestión de sostenibilidad, y cada vez hay más conciencia de la importancia que revisten los aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).

Con el objetivo de profundizar en la evolución de la función de la sostenibilidad en las empresas en Chile y comprender el alcance e impacto que está teniendo el área de sostenibilidad, este estudio considera un análisis de fuentes secundarias y la recopilación de información primaria de empresas que operan en el país.

A partir de una descripción del contexto sociopolítico y económico de Chile, este estudio identifica y analiza las tendencias internacionales y nacionales que están influyendo en el desarrollo de la sostenibilidad empresarial en el país, así como la manera en que se expresan localmente las transformaciones que está enfrentando el mundo del trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, se recogió y analizó información cuantitativa y cualitativa con organizaciones que forman parte de Acción Empresas, la red empresarial no gremial que representa a la Red Global del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (

La recopilación de información primaria se realiza mediante una encuesta a 55 empresas y de entrevistas en profundidad a cuatro casos de estudio, buscando caracterizar y comprender cómo se ha ido desarrollando el área y la función de sostenibilidad en las empresas del país, cuál está siendo su capacidad de respuesta al entorno y las partes interesadas, así como la manera en que los/as trabajadores/as y sus representantes se están involucrando en los procesos de desarrollo sostenible.

La estrategia de integración de los métodos cualitativo y cuantitativo se basa en su complementariedad, donde la fase cualitativa se centra en profundizar en los resultados de la fase cuantitativa.

PANORAMA DE LA SITUACIÓN EN CHILE: EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS ACTUALES

1.1 Demografía y fuerza laboral

Según

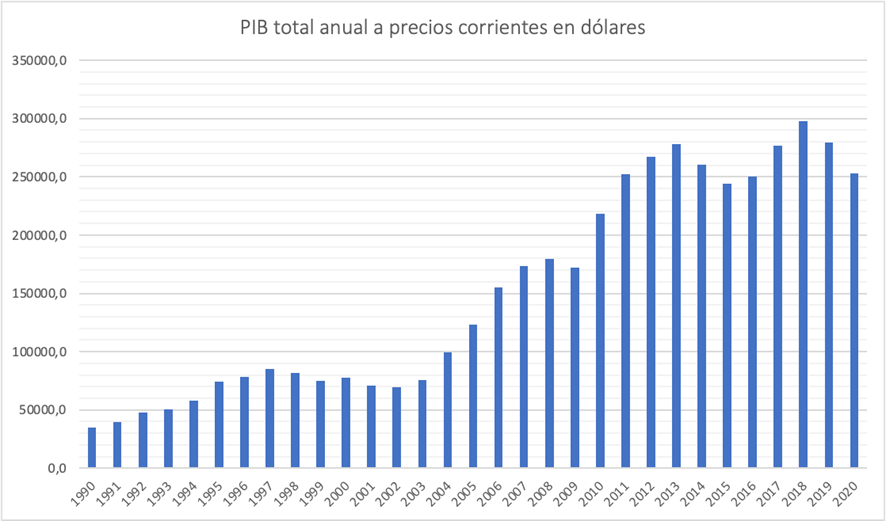

Gráfico 1. Evolución del PIB en Chile. 1990-2020

Fuente: Elaboración de las autoras en base a datos de la CEPAL 2020.

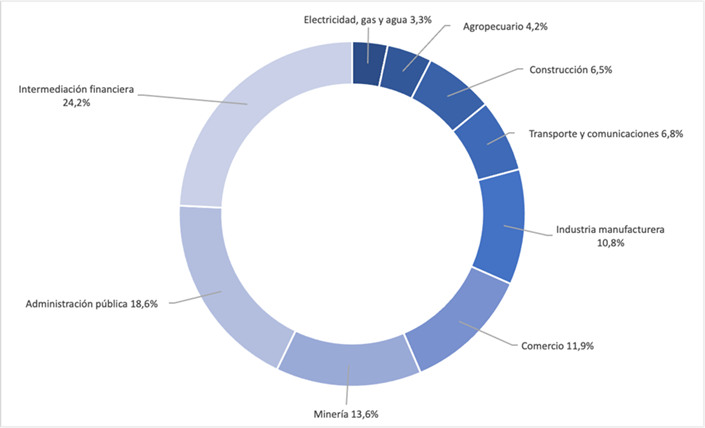

Gráfico 2. Valor agregado del PIB por actividad económica a precios corrientes, año 2020

Fuente: CEPAL.

Tabla 1. Ocupados por rama de actividad económica, trimestre abril-junio 2021

|

Comercio al por mayor y al por menor |

18,7% |

|

Industrias manufactureras |

10,3% |

|

Construcción |

9,2% |

|

Enseñanza |

8,8% |

|

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social |

6,8% |

|

Transporte y almacenamiento |

6,5% |

|

Administración pública y defensa |

6,1% |

|

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca |

6,0% |

|

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas |

3,9% |

|

Actividades profesionales, científicas y técnicas |

3,7% |

|

Otras actividades de servicios |

3,6% |

|

Actividades de servicios administrativos y de apoyo |

2,8% |

|

Actividades de los hogares como empleadores |

2,8% |

|

Explotación de minas y canteras |

2,7% |

|

Información y comunicaciones |

2,6% |

|

Actividades financieras y de seguros |

2,2% |

|

Actividades inmobiliarias |

1,0% |

|

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas |

0,8% |

|

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado |

0,6% |

|

Suministro de agua |

0,6% |

|

No sabe / No responde |

0,3% |

|

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales |

0,0% |

Fuente: Elaboración de las autoras en base a la ENE trimestre abril-junio 2021, INE.

En cuanto a la tasa de

Actualmente, el valor del

En lo que respecta a la asociatividad de los/as trabajadores/as, según la Dirección del Trabajo (DT) y la ENE, en 2019 Chile contaba con 11 926 sindicatos activos y un total de 1 193 104 de trabajadores/as afiliados. Esto representa una tasa de

Por último, es importante reconocer que la pandemia transformó las formas de trabajo, lo que posiblemente tendrá repercusiones no solo en el mercado laboral, sino también en la cultura organizacional y la gestión de personas al interior de las empresas. Según el INE, una de cada cinco personas trabajadoras realizó

1.2 Modelo político y socioeconómico

1.2.1. El origen del neoliberalismo en Chile

1.2.2. La transición a la democracia

1.3. Crisis múltiple: social, climática y sanitaria

Entre los países de América Latina, Chile ocupa el primer puesto en indicadores de concentración de mercado y la presencia de enormes conglomerados empresariales. Según el último Informe Regional de Desarrollo Humano, de 2019, los ingresos de las 50 empresas más grandes del país representaron aproximadamente el 70% del PIB. Sumado a ello, junto a México y Brasil, Chile presenta la mayor concentración de ingresos en Latinoamérica. En 2019, el 10% de las personas captó más del 57% de los ingresos nacionales y el 1% más rico obtuvo más del 28% (PNUD, 2021). En esta línea, el 10% de los hogares con mayores ingresos, recibe 416,6 veces más ingresos que el 10% de menores ingresos (ESI, 2020). En concordancia con estas cifras, uno/a de cada dos encuestados/as chilenas/os en el Informe de Desarrollo Humano considera que las grandes empresas son el grupo poderosos más influyente del país, lo que en cierta medida refleja la consabida captura del poder político por parte del poder económico. Además, aunque el índice de Gini18

Todo este descontento se volcó a las calles en el

Estamos entonces frente a un escenario cambiante, donde

CONTEXTO INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

Tras revisar el contexto nacional para la sostenibilidad, fuertemente influenciado por las características de su fuerza laboral, su contexto político y socioeconómico y las múltiples crisis que, si bien son globales, tienen implicancias específicas para el país, este apartado se enfocará en las principales

Al respecto, cabe señalar que desde los años noventa, ha existido en el país un movimiento de organizaciones que impulsan la responsabilidad social y la sostenibilidad. En estas iniciativas, es importante resaltar

Por parte de las

Todos ellos han contribuido a avanzar en el desarrollo sostenible del país y profundizar en el rol de las empresas en este ámbito. A continuación se describen los principales hitos y directrices que han impulsado a la sostenibilidad empresarial en Chile, destacando la membresía a la OCDE y las directrices de las Naciones Unidas, así como las tendencias en la presentación de informes y la transparencia en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG).

2.1. Membresía OCDE

En 2022, Chile cumplirá

2.2. ONU: Derechos Humanos

Los

En 2017, con el objetivo de implementar estos principios, el Gobierno de Chile (2017a) lanzó el

Aunque el desafío en este ámbito es enorme, los Principios Rectores y el Plan Nacional han impulsado a las empresas a avanzar en esta materia, comenzando por el compromiso político de respetar los DDHH y avanzando hacia la medición y gestión de sus impactos.

2.3. ONU: Agenda 2030

Tras los Principios Rectores, en 2015 las Naciones Unidas adoptaron la

La Agenda 2030 impulsa a las empresas a adoptar medidas para el cumplimiento de los ODS, lo que ha implicado un esfuerzo para el sector empresarial como agente de cambio para integrar prácticas sostenibles (Gobierno de Chile 2017b). Sin embargo, en general, aún es escaso el conocimiento e implementación de los ODS en las empresas del país.

2.4. ONU: Acuerdo de París

En la COP21 de París, en diciembre de 2015, las Partes de la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico: el Acuerdo de París. Este acuerdo tiene por objetivo combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, logrando que todos los países tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un especial apoyo a los países en desarrollo. Como tal, trazó un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial, que deriva en Chile a un compromiso mayor en el marco de la COP 25 y del anteproyecto de Ley de Cambio Climático, en el que el país se comprometió a ser

Las empresas deben sumarse a este compromiso implementando acciones que les permitan reducir las emisiones de GEI o mantener los sumideros de carbono. Para su cumplimiento, se desarrolló el

2.5. Reportabilidad

Desde los años noventa en Chile, ha existido un movimiento de organizaciones impulsando la responsabilidad social y la sostenibilidad. Estos esfuerzos e iniciativas han sido empujados por una creciente exigencia de grupos financieros e inversionistas como BlackRock, que han cambiado sus criterios de inversiones, incorporando

Gradualmente las empresas chilenas han comenzado a

Algunos esfuerzos concretos para aumentar la reportabilidad y transparencia en aspectos ASG se han generado a través de la

Por su parte, la

A pesar del impacto de las tendencias y exigencias internacionales en materia de acciones concretas para el avance en el desarrollo sostenible, existe una percepción general de que aún hay mucho por mejorar. En un estudio realizado en 2019 con altos ejecutivos de grandes empresas, se manifestó la preocupación de que el país debe determinar un marco de acción claro, normativo, legislativo e institucional en torno a la sostenibilidad, a través de

EL FUTURO DEL TRABAJO: AVANCES Y DESAFÍOS PARA CHILE

La Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 2019) generó un informe que destaca la urgencia en las transformaciones que enfrenta el mundo del trabajo. Hay grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida personal y laboral de los colaboradores; sin embargo, se necesitan acciones que aprovechen estos desafíos para crear un m

3.1. Incrementar la inversión en las capacidades de las personas

a. Reconversión laboral

Tanto en América Latina como a nivel global, persiste un elevado grado de incertidumbre respecto al impacto que el cambio tecnológico producirá en el empleo. Si bien habrá pérdidas de puestos de trabajo que se sustituirán por nuevas tecnologías, también surgirán nuevas oportunidades relacionadas a estos cambios tecnológicos.

En Chile, el 20% de los trabajos están en riesgo de automatización y otro 31,4%, podría sufrir cambios significativos por el progreso tecnológico (OCDE 2019). Los sectores económicos que concentran el mayor porcentaje de estos empleos en riesgo son agricultura (43%), transporte (36%) y minería (30%) (FCH 2017). Si las empresas no se digitalizan ni adoptan la automatización como herramienta de transformación, durante los próximos 10 años, sectores como la minería podrían perder hasta 2,8 000 millones de dólares y el sector de servicios financieros hasta 1,3 mil millones de dólares (Accenture y Fundación País Digital 2020).

Esto se suma al anuncio en Chile del Plan de Descarbonización, que contempla el cierre gradual de las 28 centrales termoeléctricas a carbón del Sistema Eléctrico Nacional para el año 2040. Las consecuencias en términos de pérdidas de empleos por el cierre de dichas centrales implicarían la pérdida de 4 317 empleos contratados directa e indirectamente por las empresas y 9 345 empleos indirectos (Fuentes, Larraín y Poo 2020), ya que podrían ser sustituidas por otras fuentes de energía renovables como la energía solar o eólica, entre otras; aunque esto implica un esfuerzo de capacitación y reconversión laboral importante.

A su vez, la aceleración de la transformación digital como resultado de la pandemia demostró que las empresas pueden funcionar eficientemente utilizando la tecnología, surgiendo así la necesidad de mayores habilidades para el mundo digital. Estas nuevas necesidades constituyen, al mismo tiempo, una oportunidad para crear trabajos de mayor remuneración y calidad, así como también, para reinsertar laboralmente a quienes han salido o saldrán del mercado durante la pandemia, al igual que cambios en las industrias.

Frente a estas cifras, Chile aún no desarrolla políticas de reconversión laboral en un contexto de importantes transformaciones, y mantiene una deficiente distribución de oportunidades de formación para el trabajo. A nivel empresarial, también se perciben pocos avances al respecto, en especial sobre los cambios en la cultura organizacional, lo que reduce el potencial para constituirse como factor de inclusión y movilidad social.

b. Equidad de género

A nivel mundial, las mujeres han sido afectadas de manera desproporcionada frente a la pandemia. Women in Work Index (PWC 2021) mide el empoderamiento económico de las mujeres en 33 países de la OCDE, posicionó a Chile como el país con el mayor descenso de los indicadores laborales femeninos como resultado de la COVID-19. Su caída fue de un 13% y se situó en la posición número 31 de un total de 33 países, lo que equivale al nivel alcanzado en 2011.

A su vez, las mujeres asalariadas, tanto en niveles administrativos como intermedios, perciben un salario bruto promedio 9% inferior al de los hombres en las mismas posiciones. A nivel ejecutivo, la brecha es de un 10%; en cuanto a posiciones de liderazgo, solo un 20% de los puestos gerenciales de primera línea son ocupados por mujeres (SERNAMEG y Fundación ChileMujeres 2020).

Para avanzar hacia mayor equidad, en 2016 se creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el servicio homónimo (SERNAMEG), permitiendo generar políticas de género con continuidad. Esto ha impulsado diferentes iniciativas como la Norma Chilena 3262, que busca promover la igualdad entre hombres y mujeres y generar un impacto positivo en las organizaciones, las personas y su entorno. Esta iniciativa certificable, propone la implementación de un Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la vida laboral, familiar y personal de responsabilidad compartida al interior de las organizaciones. Hasta la fecha, se han certificado solo 37 organizaciones bajo la Nch 3262 (SERNAMEG, s.f.). Por su parte, existe una gran diversidad de fundaciones enfocadas en promover los derechos de las mujeres para aumentar sus oportunidades laborales en Chile.

c. Cambio demográfico

Chile se encuentra en una transición demográfica caracterizada por el envejecimiento de su población. Hoy, las personas mayores de 60 años representan el

El 76% de las personas mayores en Chile es autovalente, y de este total, el 83% no tiene dificultades para estudiar o trabajar. A pesar de ello, solo un 32% de las personas se encuentra trabajando o buscando empleo (Casa de la Paz 2019). A medida que se prolonga la vida laboral, cada vez más los/as trabajadores/as mayores son un activo para la sociedad y la economía. A pesar de esto, en Chile no existe un apoyo a las y los trabajadores mayores que amplíe sus opciones y permita que se mantengan activos en el mundo laboral.

A esto se suma el gran desafío de las personas jubiladas (actualmente, la edad de jubilación en Chile es de 65 años para los hombres y de 60 años en las mujeres). Debido a la alta precariedad de las pensiones, que no permiten tener un ingreso suficiente, y a la dificultad para participar en el mundo laboral, las personas mayores acaban ingresando a trabajos precarios e informales. Así, las personas en el tramo de 65 años y más tuvieron la mayor tasa de ocupación informal, con un 55,1% en el trimestre octubre-diciembre 2019 (INE 2019), encontrándose en una situación de mayor vulnerabilidad y sin una red de protección.

3.2. Incrementar la inversión en las instituciones de trabajo

a. Protección laboral

Frente a las transformaciones del trabajo, se deben encontrar nuevas formas de brindar una adecuada protección a todos los trabajadores. Un aspecto que ha avanzado fuertemente en Chile ha sido el de tener

En Chile, los problemas de

La pandemia ha exacerbado esta realidad, y actualmente el 45,9% de las personas evalúa que su estado de ánimo actual es peor e incluso mucho peor en comparación con la situación anterior a la pandemia. El 73% exhibió síntomas asociados a sospecha o presencia de problemas de salud mental y el 46,7% exhibió síntomas suaves a severos de depresión. A pesar de estas cifras, sólo el 14,5% de la población (entre 21 y 68 años) ha consultado con un/a médico o psicólogo/a desde el inicio de la pandemia (Bravo

b. Soberanía del tiempo

c. Sindicatos y Diálogo Social

Actualmente, el 15,9% de las y los trabajadores del país, está afiliado/a un sindicato. Un 15,5% de ellos son hombres y un 16,4% mujeres. Tras una fuerte caída en los años noventa, las tasas de afiliación sindical han aumentado consistentemente desde mediados del año 2000. De seguir esta tendencia, es posible que, en un par de años, se sobrepase el máximo nivel de afiliación sindical desde el retorno a la democracia (18,2%), observado en 1991. Uno de los factores incidentes ha sido el aumento de la confianza en los sindicatos en contextos de movilización social, como ocurrió en 2011 y en la crisis de confianza con el sector empresarial. En 2015, Chile era el país de Latinoamérica con mayor probabilidad de que ciudadanos/as confiaran en sindicatos, con un 60% (Pérez Ahumanda 2020).

Las industrias con mayor sindicalización son la industria financiera y de seguros, con un 27,2%, y la minería con un 28,7%. En esta última, a pesar de ser una industria masculinizada, existe una mayor tasa de sindicalización femenina con un 57,3% de mujeres

A pesar de la evolución de los sindicatos en Chile hacia una mayor confianza y participación, no se ha visto un desarrollo en el interés por nuevas temáticas, como la necesidad de una perspectiva de sostenibilidad. El estudio

De esta forma, los sindicatos tampoco se han involucrado en el enfoque de la Agenda 2030. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT Chile 2020) afirma que los sindicatos no han sido incluidos en las actividades relevantes de la implementación de esta agenda; no han sido informados ni consultados sobre el proceso de aplicación de los ODS, y faltan mecanismos participativos que favorezcan su involucramiento.

3.3. Incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible

a. Desarrollo economía sostenible

Según datos de la CEPAL (2020), del total de las exportaciones en 2019, los productos primarios representaron un 85,9% en Chile. No obstante, se ha intentado avanzar hacia un modelo en el que los servicios, la tecnología e innovación son más importantes, generando valor agregado. En este contexto, se han creado organismos y mecanismos como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la

Por otro lado, Chile cuenta con una baja

b. Inversiones con una mirada de largo plazo

A diferencia del siglo pasado, hoy no cabe duda de que el desarrollo sostenible y el trabajo decente están intrínsecamente relacionados y que las personas son el centro de cualquier estrategia sostenible y exitosa de negocios. Es por ello, que el ODS 8 de la Agenda 2030, establece la necesidad de

Un ejemplo que destacar positivamente son algunas de las medidas tomadas respecto a la sostenibilidad ambiental, donde el Ministerio de Hacienda lanzó en diciembre de 2019, su primera Estrategia Financiera frente al Cambio Climático (EFCC) (Ministerio de Hacienda 2019). En el marco de esta estrategia

Otras iniciativas como el Plan de Acción Nacional de DD.HH. y Empresas, el nacimiento de la Banca Ética y de fondos de inversión con características de sostenibilidad o las exigencias de reporte de indicadores de sostenibilidad (Normas 385 y 386) de la Comisión del Mercado Financiero para empresas registradas en Bolsa, también son indicadores de avance en este ámbito, pero falta hacerlos gestionables y masivos.

LA VISIÓN DE LAS EMPRESAS: RESULTADOS DE ENCUESTA Y ESTUDIO DE CASOS

En este apartado se presentan los resultados del levantamiento de información primaria realizado con empresas socias de Acción Empresas, la red empresarial no gremial más grande de Chile y que representa en el país al Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD).

A modo introductorio, se presenta una breve caracterización del nivel de sostenibilidad en las empresas del país, continuando con un análisis de los resultados de la recopilación de información. Este constó de una fase cuantitativa, en la que se aplicó una encuesta a 55 empresas con operaciones en Chile, seguida de una fase cualitativa en la que se estudiaron con mayor profundidad cuatro casos, mediante la aplicación de entrevistas en profundidad a los/as máximos/as representantes de las áreas de sostenibilidad y gestión de personas. La recopilación de información fue realizada entre julio y septiembre de 2021, considerando empresas de diferentes rubros y tamaños.

A través de esta investigación, se busca: a) conocer cuál es el nivel de institucionalización y profesionalización de la función de la sostenibilidad dentro de las empresas y cómo ha sido su desarrollo en el tiempo; b) explorar cómo se relaciona la función de la sostenibilidad con las diferentes tendencias y actores que influyen en el contexto organizacional, y c) conocer el grado de involucramiento que tienen los diferentes stakeholders (internos y externos) en el trabajo de sostenibilidad en las empresas.

4.1. Antecedentes: características de la sostenibilidad en las empresas en Chile

Frente a las presiones que impone el contexto nacional y las exigencias y estándares internacionales, las empresas chilenas se han visto en la obligación de avanzar en el desarrollo sostenible como una estrategia para enfrentar los desafíos del futuro del trabajo. Para las grandes compañías, abordar estos desafíos a través de la sostenibilidad, implica la adaptación a un mundo en constante cambio, donde los desafíos medioambientales, sociales y de gobernanza marcan nuevas formas de hacer negocios, en un contexto en el que la prioridad absoluta era la rentabilidad. En ese sentido, la sostenibilidad ha sido una oportunidad para reorientar y redefinir la manera tradicional de hacer negocios, y así poder afrontar complejos escenarios y expectativas asociadas a su responsabilidad en la sociedad (PNUD, PUCV, Acción Empresas 2019).

Ante los desafíos actuales, las

Estas transformaciones han llevado a que las empresas tomen más conciencia y actúen considerando una perspectiva de sostenibilidad. El Diagnóstico de Sostenibilidad Empresarial (DSE) (2020) realizado con las empresas socias de Acción Empresas, evidenció que el 77% tiene compromisos explícitos con la sostenibilidad y con producir un impacto social o ambiental positivo específico en su visión, misión o propósito, y que el 51% cuenta con una estrategia de sostenibilidad que está públicamente disponible (Acción Empresas, 2020).

Sin embargo, a pesar del aumento de exigencias internacionales que han impuesto como requisito el compromiso de las empresas con la sostenibilidad, las grandes

En esta línea, el reporte

Por su parte, sigue existiendo una

Esto refleja el gran desafío de Chile entre las

A su vez, aún se observan

4.2. Resultados Encuesta

La aplicación de la encuesta fue realizada online entre el 7 de julio y el 13 de agosto de 2021, logrando la participación de 55 empresas de diversos tamaños; la mitad de ellas, con más de 1000 trabajadores/as en Chile y un 30% de pymes, con no más de 250 empresas. Cubrió una amplia variedad de rubros, con una presencia importante del sector energético y minero (20%) y de consumo masivo y retail (17%), siendo además el 67% de las empresas de origen nacional.

Tabla 2. Tamaño empresas encuestadas

|

|

|

|

|---|---|---|

|

Más de 5 000 |

10 |

18% |

|

2 501 a 5 000 |

5 |

9% |

|

1 001 a 2 500 |

12 |

22% |

|

501 a 1 000 |

9 |

16% |

|

251 a 500 |

3 |

5% |

|

51 a 250 |

11 |

20% |

|

Menos de 50 |

5 |

9% |

Fuente: Elaboración de las autoras.

En el Anexo 1 se presenta el listado de las empresas participantes y los resultados arrojados para cada una de las preguntas consultadas.

4.2.1. Configuración del área y función de sostenibilidad

Más de la mitad de las empresas encuestadas cuenta con un área o función de sostenibilidad desde hace al menos 6 años, y un 25% de ellas, la tienen hace más de 10 años. Estas últimas corresponden en su mayoría a empresas de más de 5 000 trabajadores/as, mientras que las pocas que aún no cuentan con dicha área, son principalmente pequeñas empresas (menos de 50 empleados/as).

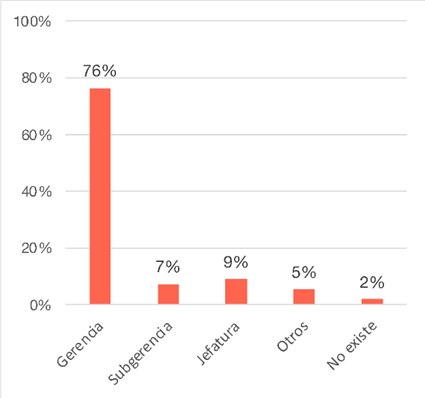

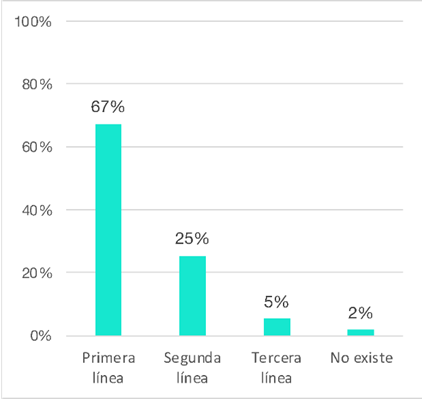

En general, las áreas de sostenibilidad han ido evolucionando tanto en su conceptualización como en su nivel de relevancia y visibilidad. Han transitado desde el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) al de Sostenibilidad o Sustentabilidad, a la vez que han adquirido un rol más estratégico dentro de la empresa. Por una parte, esta mayor importancia se refleja en un aumento de jerarquía del área desde la jefatura a gerencia o subgerencia. En un 76% de los casos encuestados, actualmente el nivel del área corresponde a gerencia y en un 67% su representante máximo/a se encuentra a solo una línea de distancia del/la CEO. Por otro lado, en algunas empresas, el área ha cobrado relevancia en la medida que ha integrado bajo el paraguas de la sostenibilidad distintas funciones que antes estaban dispersas, o que ha dejado de ser parte de un área para configurarse como un área independiente que lidera las temáticas.

|

Gráfico 3. Nivel jerárquico área sostenibilidad |

Gráfico 4. Distancia entre líder del área y CEO |

|

|

|

Fuente: Elaboración de las autoras.

Dada esta evolución, en siete de cada diez empresas encuestadas, el área que hoy coordina los temas de sostenibilidad lleva en su nombre los conceptos

En relación al perfil de cargo que lidera el área de sostenibilidad, se trata en general de altos ejecutivos/as con un alto nivel de formación, provenientes de diversos campos disciplinares: ingenierías, comunicaciones, ciencias sociales, etc. Casi todos poseen más de 10 años de experiencia y uno de cada cuatro supera los 20 años de experiencia. Asimismo, el 80% cuenta con algún tipo de especialización y casi la mitad posee una maestría o doctorado.

4.2.2. Impulsores y actores de la sostenibilidad

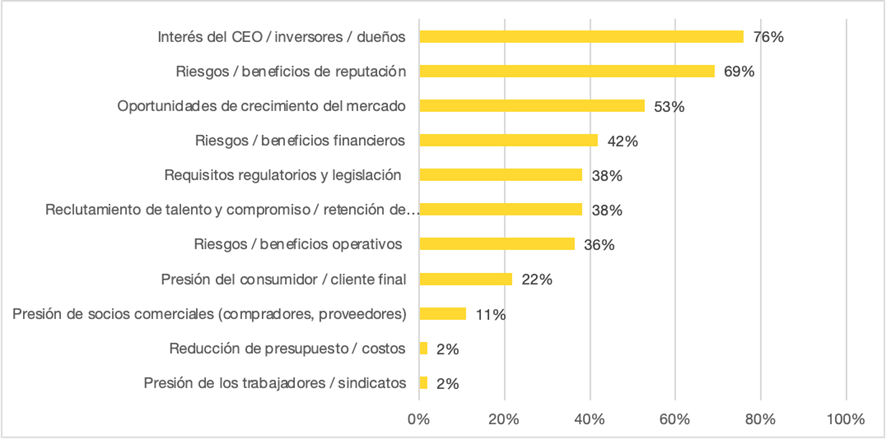

El impulsor más frecuente de las empresas para avanzar en temas de sostenibilidad es el interés del/la CEO, los inversores y/o los propietarios, mencionado por el 75% de las encuestadas. En contraste, la presión de otros stakeholders o partes interesadas, como los proveedores, los/as propios/as trabajadores/as y los sindicatos, apenas se reconocen como impulsores de la labor en sostenibilidad.

El segundo impulsor más mencionado es el reputacional, con un 69% de empresas que indica que los riesgos y beneficios de reputación son un movilizador relevante. En tercer y cuarto lugar aparecen las oportunidades de crecimiento del mercado (53%) y los riesgos/beneficios financieros asociados (42%).

Gráfico 5. ¿Cuáles son los impulsores más importantes de los esfuerzos de sostenibilidad empresarial en su empresa?

Nota: Las empresas podían seleccionar hasta cinco opciones.

Fuente: Elaboración de las autoras.

En sintonía con los dos impulsores más frecuentes, entre las relaciones más importantes del área de sostenibilidad se mencionan el área de Comunicaciones Corporativas y la oficina del/la CEO, siendo seleccionadas por seis de cada diez empresas. Asimismo, un 65% considera que el directorio y/o alta gerencia participa activamente en el monitoreo y abordaje de las cuestiones relacionadas a la sostenibilidad.

A medida que se desciende en la jerarquía de los puestos de trabajo, disminuyen el conocimiento y la participación de las y los trabajadores en los temas de sostenibilidad. Mientras un 53% de las empresas afirma que los y las gerentes o encargados/as de las distintas áreas conocen y manejan los desafíos en materia de sostenibilidad, el porcentaje se reduce a un 33% cuando se consulta sobre los/as trabajadores/as en general.

Si bien algunas empresas han avanzado en capacitación e instrumentos de diálogo social, el reto de conseguir que todo el mundo se sume al desarrollo sostenible sigue siendo grande. Solo un 38% afirma capacitar a su personal en todos los niveles jerárquicos sobre cómo abordar los desafíos de la sostenibilidad y cómo esta debe orientar sus decisiones y acciones. A su vez, menos de un 30% ha logrado incorporar instrumentos de diálogo social para integrar la voz de los sindicatos o de los representantes de los/as trabajadores/as en materia de sostenibilidad.

4.2.3. Nivel de consolidación/madurez del área de sostenibilidad

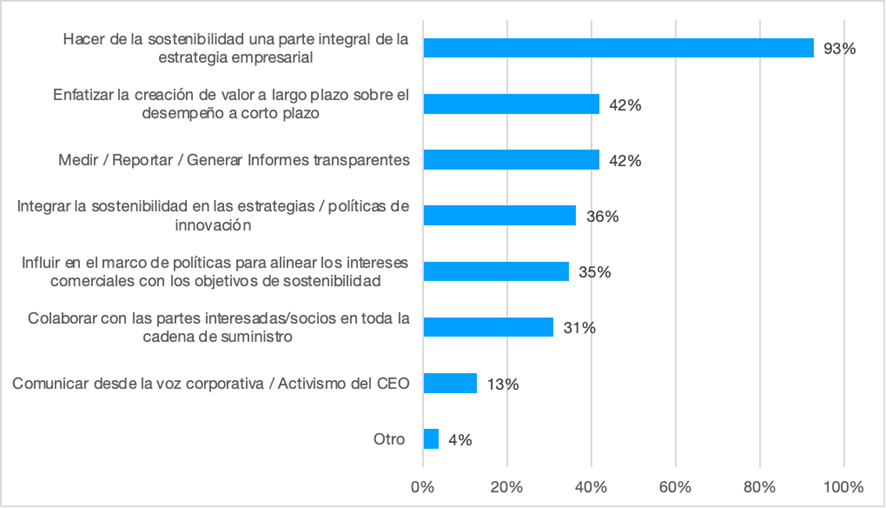

El 93% de las empresas encuestadas considera que

Gráfico 6. ¿Cuáles son las acciones corporativas más importantes en el ámbito del desarrollo sostenible en su empresa?

Nota: las empresas podían seleccionar hasta cinco opciones.

Fuente: elaboración de las autoras.

Se observa un avance importante en cuanto a la integración de la visión y estrategia de sostenibilidad en la gestión de las empresas. Cerca de un 70% de las encuestadas, afirma que su empresa cuenta con metas, objetivos e indicadores claros en materia de sostenibilidad. A su vez, alrededor del 60% declara que el compromiso de la empresa con la sostenibilidad ya se ve reflejado claramente en sus procedimientos, reglamentos u otros documentos de gestión. No obstante, el avance ha sido menor (38%) a la hora de traducir los objetivos de sostenibilidad e integrarlos en la evaluación de los distintos cargos y su sistema de incentivos.

También son varias las empresas que han establecido mecanismos formales de coordinación e información de los temas relacionados con la sostenibilidad. Un 64% cuenta con un comité de sostenibilidad que reporta directamente a la gerencia general o directorio de la empresa, a la vez que un 75% publica regularmente reportes de sostenibilidad, la mayoría de los cuales lo hace desde hace más de 5 años. Son las pymes las que se encuentran más rezagadas en la formalización de estos instrumentos.

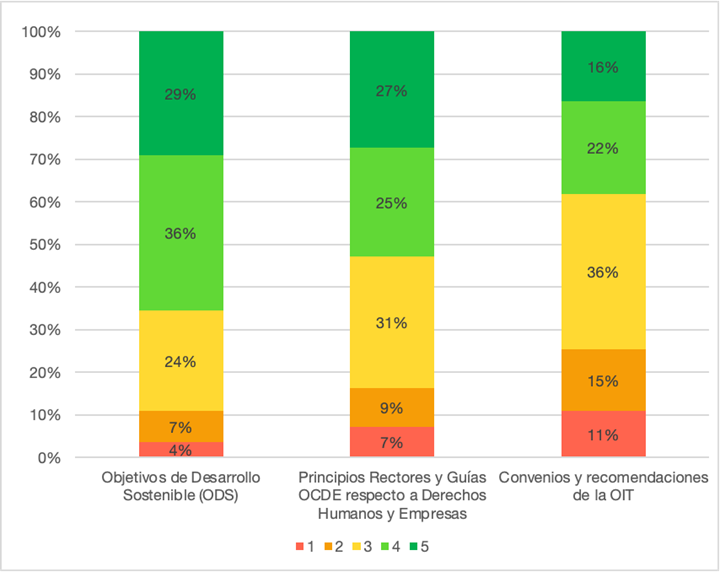

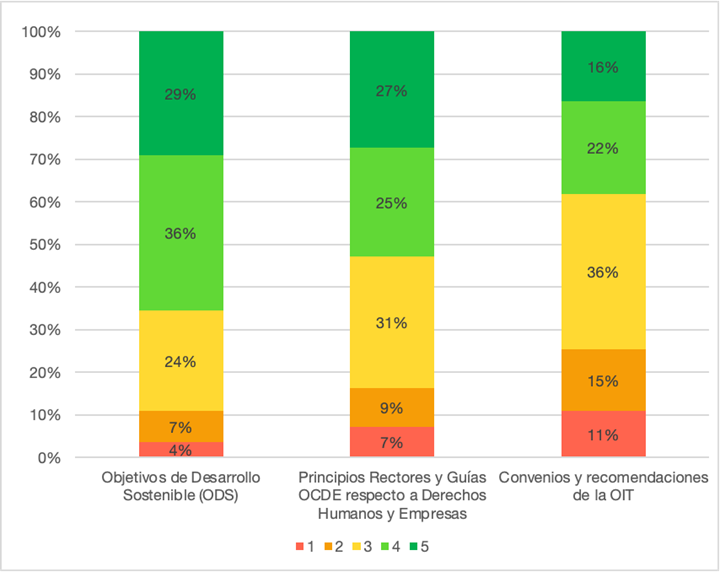

Cabe destacar que las empresas han ido integrando también las directrices internacionales en la planificación y quehacer del área de sostenibilidad. Un 65% reconoce un alto nivel de integración de los ODS y alrededor de la mitad lo hace en relación a los Principios Rectores y la Guía de la OCDE sobre Derechos Humanos y Empresas. Algo por detrás (38%) se encuentra la integración de los Convenios y Recomendaciones de la OIT.

Gráfico 7. De 1 al 5, donde 1 es nada integrado y 5 muy integrado: ¿Cuán integrados están en la planificación y quehacer del área/función de sostenibilidad de la empresa?

Fuente: elaboración de las autoras.

Por último, se les consultó sobre la afectación de la pandemia en el abordaje de la sostenibilidad. Alrededor de siete de cada diez empresas afirma que la crisis sanitaria afectó de modo positivo el presupuesto y la importancia de la función de la sostenibilidad en la empresa.

Varias empresas señalan que la pandemia hizo más evidente la necesidad e importancia de la sostenibilidad empresarial, dando paso a nuevas oportunidades. Se han visto obligadas a replantearse la forma de hacer las cosas y responder a desafíos más exigentes, en los que la sostenibilidad y la visión a largo plazo emergen como claves para adaptarse y seguir creciendo en un entorno desafiante y en constante evolución.

En este sentido, para varias empresas la pandemia aceleró la puesta en marcha de sus estrategias de sostenibilidad y el cumplimiento de sus metas en la materia, llevándolas a reformular sus objetivos o implementar iniciativas adicionales.

Además, se han fortalecido los mecanismos de escucha, favoreciendo un mayor acercamiento entre clientes, proveedores, comunidades y, en especial, a los/as trabajadores/as, lo que incrementa el interés por las personas y su bienestar.

4.3. Estudio de Casos

Para el estudio de casos, se analizaron con mayor profundidad cuatro empresas chilenas que forman parte de la red de organizaciones de Acción Empresas, que cuentan con un área de desarrollo sostenible en su estructura y un cierto grado de avance en la integración de esta en su estrategia y gestión.

Entre agosto y septiembre de 2021, se realizaron un total de ocho entrevistas en detalle, dos por cada empresa que abarcaron tanto al máximo responsable de sostenibilidad como al director/a o gerente de RRHH y gestión del personal.

Todas las empresas entrevistadas son de gran tamaño y pertenecen a cuatro rubros: servicios financieros, comercio (retail), energía y sector vitivinícola. En el Anexo 2 se presenta una breve descripción de cada una de estas empresas en su contexto sectorial.

4.3.1. Evolución del área de sostenibilidad y factores incidentes

Las áreas de sostenibilidad de las empresas estudiadas han ido evolucionando desde un

Entre los primeros pasos de esta evolución, ha sido importante

Según el rubro de la empresa, los

¿Qué ha implicado la integración de la sostenibilidad hacia un estado de mayor madurez?

Son diversas las acciones que han permitido a las empresas ir consolidando su trabajo en materia de sostenibilidad, lo que les ha ayudado a ir más allá de un área específica o en un reporte de sostenibilidad. En la mayoría de los casos, un primer hito ha sido la

Asimismo, las empresas han avanzado en

Esta integración en la gestión, unida a la capacitación, ha permitido que los desafíos de la sostenibilidad no dependan solo del interés y voluntad de las personas, sino que se vayan incorporando como parte del trabajo cotidiano y responsabilidades de todos/as los/as trabajadores/as. No obstante,

¿Qué factores han ido incidiendo en el desarrollo del área?

En este proceso evolutivo, y tal como mostró la encuesta,

Dependiendo de la empresa, la gerencia adquiere un rol fundamental de portavoz del tema; promueve o aprueba las directrices estratégicas; participa en el Comité de Sostenibilidad y lidera la toma de decisiones en aspectos de mayor complejidad. Esta participación de la gerencia general es fundamental, ya que ayuda a profundizar en el compromiso de las diferentes gerencias y trabajadores/as con el tema, refuerza el vínculo entre la sostenibilidad y el negocio, y ayuda a avanzar en caminos que requieren cambios de enfoque, grandes inversiones o una renuncia importante a la forma en que se estaban haciendo las cosas.

Del mismo modo, ha resultado relevante el

Por su parte, en este proceso evolutivo, los/as

El desarrollo del área y la función de sostenibilidad también se han visto influenciados por diversos

Desde una perspectiva global, el

4.3.2. Impacto del área de sostenibilidad en la manera en que se maneja el negocio

Según la visión de las empresas entrevistadas, la sostenibilidad está teniendo una

Una de las empresas (servicios financieros) ya tiene incorporada la sostenibilidad como uno de los ejes de su estrategia de negocio y la ha asociado a resultados concretos que permiten que la medición del impacto del negocio no sea sólo económica.

Otros dos casos (vitivinícola y energía), tienen un nivel bastante alto de integración de la sostenibilidad en sus operaciones, con compromisos estratégicos y una transversalidad que involucra a las distintas áreas, lo que permite una progresiva implicación en el negocio. Sin embargo, si bien la mayoría de las áreas asume responsabilidades en materia de sostenibilidad, el nivel de convicción y compromiso con la temática no es igual en todas ellas, lo que requiere un trabajo de convencimiento, fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y establecimiento de objetivos más concretos que permitan a todos/as alinearse con la sostenibilidad en una visión a largo plazo.

Además, señalan que siempre hay dilemas que resolver cuando se quiere avanzar con una relación estrecha entre sostenibilidad y negocio, y no necesariamente existen las soluciones, sino que hay que crear los caminos con innovación y colaboración entre distintos actores. Un ejemplo de ello en la empresa vitivinícola es la política de ecodiseño para enfrentar el problema de la huella de carbono que generan sus botellas. Desde la sostenibilidad el desafío es reducir el uso de vidrio, pero desde el marketing se evidencia que los y las clientes prefieren las botellas más pesadas, lo que exige crear nuevas soluciones que logren un adecuado balance entre sostenibilidad y marketing, sin afectar las ventas o incluso mejorándolas.

Un caso menos avanzado es el del sector minorista (retail), que aún no ha llegado a un nivel de estructuración y operatividad que le permita concretar el vínculo con el negocio, aunque están trabajando en la elaboración de su estrategia de sostenibilidad con este objetivo.

En definitiva, y en consonancia con los resultados de la encuesta, el gran paso hacia la integración de la sostenibilidad en las empresas lo dará el avance en el impacto de la sostenibilidad en la forma de manejar el negocio. En este sentido, la pregunta que ronda en las organizaciones es cómo lograr la adecuada combinación entre las metas de sostenibilidad y las metas del negocio, para lo cual es necesario reforzar la comprensión de que la sostenibilidad es una oportunidad de negocio y la capacidad de tomar decisiones con perspectiva de largo plazo.

4.3.3. Composición del área de sostenibilidad y forma de trabajo

En todos los casos estudiados, las áreas de sostenibilidad

Si bien los conocimientos técnicos siguen siendo relevantes, cada vez más son otras las competencias que se deben poner en juego a la hora de abordar la sostenibilidad. En general, se busca que las y los profesionales estén

Cuanto mayor es la transversalidad en la integración de la temática y su vinculación con el negocio, mayor es el involucramiento de otras gerencias y subgerencias en la implementación de los objetivos y desarrollo de proyectos asociados a la sostenibilidad, lo que reduce la necesidad de contar con grandes equipos específicos a cargo del tema. Todas las empresas entrevistadas declaran tener una

En este escenario, los

El área de sostenibilidad también ha ido desarrollando

4.3.4. Involucramiento de grupos de interés externos en el trabajo de sostenibilidad

Si bien las empresas participan en diferentes espacios de intercambio y aprendizaje sobre temas de sostenibilidad y se nutren del diálogo con expertos/as, en general aún falta profundizar en mecanismos formales para involucrar activamente a todos los grupos de interés externos en temas de sostenibilidad. Aquellos que existen suelen ser instancias de diagnóstico que permiten recoger información para la elaboración de informes y la planificación del trabajo en sostenibilidad, pero no implican necesariamente una injerencia de estos grupos en el diseño de las acciones o las definiciones más estratégicas, aunque se observan algunos avances interesantes en el trabajo con comunidades y proveedores.

Por lo que respecta a los

Al menos en la percepción de las empresas, los principales requerimientos del/ de la consumidor/a nacional no se centran todavía en materias de sostenibilidad, sino en cuestiones tradicionales como precio y calidad del servicio. En este sentido, los cambios sociales experimentados hacia una ciudadanía cada vez más exigente, aún no se expresan tan claramente en requisitos específicos de sostenibilidad empresarial. De hecho, algunas empresas reconocen que sus clientes no suelen mostrar interés cuando se les invita a responder encuestas que abordan estos temas y que suele haber desconocimiento sobre la materia. Esto es coherente con lo que evidencian los resultados de la encuesta, en la que muy pocas empresas señalan la presión de los consumidores como un importante impulsor de sus esfuerzos de sostenibilidad empresarial.

Ahora bien, dependiendo de la empresa, se ha ido dando un trabajo más permanente y colaborativo con stakeholders, especialmente comunidades y proveedores.

En el caso de

Por el contrario, dos de las empresas entrevistadas (vitivinícola y retail) declaran desafíos importantes en su trabajo con comunidades, ya que aún no cuentan con una política de relaciones que les permita estructurar sus acciones en torno a objetivos claros y en línea con una estrategia de sostenibilidad.

Respecto a

4.3.5. Interés y conocimiento de las y los trabajadores en materias de sostenibilidad

Las empresas entrevistadas reconocen que existe

En general, las empresas reconocen diferencias en el

Se reconoce igualmente la importancia de seguir realizando esfuerzos para fortalecer el conocimiento y compromiso de los distintos cargos gerenciales con los desafíos de sostenibilidad. Si bien el directorio y la gerencia general están muy alineados con la temática, se considera clave que quienes toman las decisiones en las siguientes líneas, operen también con convicción sobre la importancia de la sostenibilidad para el negocio y comprendan cómo, desde sus áreas, deben contribuir a este vínculo. Además, en miras a una verdadera transversalidad, estos/as distintos/as líderes, más allá de la persona encargada de sostenibilidad, deben cumplir la función de sensibilizar y dar pautas a sus equipos para integrar este asunto, a la vez que son capaces de escuchar y responder a los requerimientos de los/as trabajadores/as asociados a sostenibilidad.

4.3.6. Involucramiento de las y los trabajadores en el trabajo en sostenibilidad

En línea con lo que mostraron los resultados de la encuesta, ninguno de los cuatro casos de estudio ha consolidado instrumentos de diálogo social específicos y periódicos para integrar la voz de las y los trabajadores sobre la sostenibilidad; sin embargo, cuentan con espacios de formación, metodologías consultivas y algunos mecanismos de participación más activa para conocer sus opiniones e ideas en aspectos relacionados con el tema.

En primer lugar, destacan las instancias de

Para todas las empresas entrevistadas sigue siendo un reto profundizar la línea de capacitación con sus trabajadores/as, lo que las desafía a encontrar maneras atractivas e innovadoras de lograrlo, pues el personal muchas veces está cansado de la cantidad de capacitaciones que se ofrecen y dejan de verlas como una herramienta positiva.

En segundo lugar, se encuentran las

Por último, las empresas han avanzado también en

4.3.7. Rol de los sindicatos y diálogo social en sostenibilidad

En todas las empresas estudiadas, los sindicatos están informados y sus miembros participan como cualquier trabajador/a en

En el único tema en el que participan más directamente, es en lo relativo a diversidad e inclusión, que está relacionado directamente con el área de gestión de person

En resumen, el involucramiento y la incidencia de trabajadores/as y sindicatos en la sostenibilidad todavía tiene un amplio margen de ampliación y profundiz

Conclusiones

En general, durante las últimas dos décadas, las áreas de sostenibilidad han ido evolucionando tanto en su conceptualización como en su nivel de relevancia y visibilidad. Han ido transitando desde el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) al de Sostenibilidad o Sustentabilidad, al tiempo que han ido adquiriendo un rol más estratégico dentro de la empresa. A su vez, el perfil profesional de la función de sostenibilidad se ha diversificado, estando actualmente menos sujeto a un tipo de profesión o conocimientos técnicos específicos, y más bien anclado en un conjunto de habilidades relacionales y comunicacionales claves para lograr la integración de la sostenibilidad en la gestión de la empresa de modo transversal. A pesar de todo, aún es relativamente bajo el impacto del área de sostenibilidad en la manera de gestionar la empresa.

Si bien cada vez hay mayor conciencia y compromiso de parte de las empresas con el desarrollo sostenible, es urgente reducir la brecha entre la sostenibilidad y la perspectiva de negocio. Esto solo será posible en la medida que la función de sostenibilidad se instale efectivamente de forma transversal, asociada a objetivos, mediciones e incentivos concretos, a la vez que un cambio cultural favorezca el convencimiento y el compromiso efectivo de todos/as con las metas del desarrollo sostenible.

Es necesario:

-

Profundizar el desarrollo e integración de la estrategia de sostenibilidad en la gestión.

-

Fortalecer los mecanismos formales de coordinación e información de los temas relacionados con la sostenibilidad (reportes, comités de sostenibilidad, grupos de trabajo, etc.)

-

Mover la comprensión de la sostenibilidad, que sigue considerándose principalmente como un factor reputacional, hacia su comprensión como una estrategia de prevención de los riesgos y aprovechamiento de las oportunidades para el negocio a largo plazo.

-

Incrementar el conocimiento e implementación de los ODS, los principios de los DDHH y las directrices de la OIT por parte de las empresas.

-

Mejorar el equilibrio entre la dimensión social y ambiental de la sostenibilidad (las empresas suelen inclinarse hacia una de las dos, entre otras, dependiendo de los rubros y de los impulsores a nivel de planes y políticas nacionales).

-

Aumentar el interés, el conocimiento y la apropiación de los temas de sostenibilidad por parte de todos

los/as trabajadores/as, independientemente de su área de trabajo, nivel de jerarquía, etc. -

Lograr una participación efectiva de las partes interesadas (stakeholders) (internos y externos) en los asuntos de sostenibilidad, no solo recogiendo sus opiniones para alimentar diagnósticos, sino también fortaleciendo su participación en la planificación y toma de decisiones sobre cuestiones de sostenibilidad. El reto de hacer partícipe a todo el mundo en el camino hacia el desarrollo sostenible sigue siendo grande.

-

Fortalecer el r

ol de los sindicatos en la promoción e implementación de las cuestiones de sostenibilidad, lo que requiere alinear los intereses y generar adecuados mecanismos de diálogo social. -

Reconocer que

las cuestiones laborales son un aspecto central del componente social de la sostenibilidad, para integrar más claramente la preocupación de los/as trabajadores/as y sindicatos sobre sus condiciones laborales en una perspectiva de sostenibilidad.

Pueden reconocerse como oportunidades:

-

La gran cantidad de marcos normativos y estándares disponibles para orientar el trabajo en sostenibilidad.

-

Un ecosistema colaborativo cada vez más consolidado para abordar los desafíos de sostenibilidad.

-

Compromiso creciente de directorios y alta gerencia con el desarrollo sostenible, lo que puede favorecer la toma de decisiones complejas con visión de largo plazo, con el fin de efectivamente generar transformaciones.

-

Las actuales crisis social y ambiental que, sumadas a la pandemia, han venido a confirmar la importancia de la sostenibilidad y acelerar su implementación.

-

El rol que pueden cumplir las generaciones más jóvenes, claramente más conscientes y empoderadas en relación con las temáticas de sostenibilidad.

-

El rol que podrían cumplir las personas migrantes, mayores y mujeres como parte activa e influyente de la fuerza laboral para abordar los desafíos del desarrollo sostenible.

-

Crecientes impactos reputacionales, en la licencia social para operar y en las oportunidades de mercado si no se aborda con seriedad la sostenibilidad.

En línea con las oportunidades, algunas cuestiones clave que las empresas deberán entender y abordar para adaptarse al futuro del trabajo y avanzar en la sostenibilidad como base del negocio son:

-

Cambios demográficos y socioculturales: migración, envejecimiento poblacional y equidad de género.

-

Crisis ambiental: alta vulnerabilidad al cambio climático, crisis hídrica, aumento de temperaturas, pérdida de biodiversidad, etc.

-

Profundas desigualdades socioeconómicas y crisis de desconfianza.

-

Transformación tecnológica y digital.

-

Salud mental y bienestar (en general, una mirada más integral del ser humano y los/as trabajadores/as)

Todo ello en un contexto donde tanto la ciudadanía como los marcos regulatorios son cada vez más exigentes, y en el que existe mayor conciencia de los efectos nocivos que la humanidad y sus instituciones han generado sobre los ecosistemas ambientales y sociales.

El estallido social de octubre 2019 y el actual proceso constitucional que vive Chile, de la mano de la respuesta a la pandemia y a la crisis ambiental, están generando transformaciones que probablemente mostrarán otros caminos para el país. ¿Qué harán las empresas para abordar los problemas más persistentes y los nuevos desafíos existentes en una senda hacia el desarrollo sostenible? ¿A qué estarán dispuestas a renunciar? ¿Serán capaces de reconocer las oportunidades para lograr un balance entre la rentabilidad de sus negocios y su sostenibilidad social y ambiental?

ANEXO 1: APLICACIÓN ENCUESTA

1.1. LISTADO DE EMPRESAS PARTICIPANTES

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|

|

|

Energía y combustible |

51 a 250 |

España |

|

|

Residuos y reciclaje |

501 a 1000 |

Chile |

|

|

Marketing, publicidad y com. |

menos de 50 |

Chile |

|

|

Minería |

más de 5 000 |

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |

|

|

Servicios a empresas |

más de 5 000 |

Estados Unidos de América |

|

|

Forestal |

más de 5 000 |

Chile |

|

|

Servicios financieros |

más de 5 000 |

Chile |

|

|

Salud |

más de 5 000 |

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |

|

|

Seguridad Social |

2 501 a 5 000 |

Chile |

|

|

Retail |

1 001 a 2 500 |

Chile |

|

|

Forestal |

más de 5 000 |

Chile |

|

|

Consumo masivo |

51 a 250 |

Estados Unidos de América |

|

|

Energía y combustible |

501 a 1 000 |

Chile |

|

|

Transporte y logística |

2 501 a 5 000 |

Chile |

|

|

Transporte y logística |

1 001 a 2 500 |

Chile |

|

|

Tecnología, informática y telecomunicaciones |

251 a 500 |

Chile |

|

|

Holding Financiero |

menos de 50 |

Chile |

|

|

Consumo masivo |

501 a 1000 |

Chile |

|

|

Energía y combustible |

1001 a 2500 |

Chile |

|

|

Agroindustria y acuicultura |

501 a 1000 |

Chile |

|

|

Retail |

más de 5000 |

Chile |

|

|

Energía y combustible |

2501 a 5000 |

Francia |

|

|

Servicios legales |

51 a 250 |

Chile |

|

|

Consultoría |

51 a 250 |

CHILE |

|

|

Agroindustria y acuicultura |

51 a 250 |

Chile |

|

|

Concesiones Viales |

251 a 500 |

Colombia |

|

|

Minería |

más de 5000 |

Chile |

|

|

Consumo masivo |

1001 a 2500 |

Francia |

|

|

Servicios básicos |

501 a 1000 |

Chile |

|

|

Forestal |

1001 a 2500 |

Chile |

|

|

Marketing, publicidad y comunicaciones |

51 a 250 |

Estados Unidos de América |

|

|

Transporte y logística |

2501 a 5000 |

Chile |

|

|

Cosmética |

51 a 250 |

Brasil |

|

|

Energía y combustible |

51 a 250 |

China |

|

|

Seguridad Social |

1001 a 2500 |

Chile |

|

|

Inmobiliaria y construcción |

1001 a 2500 |

Chile |

|

|

Consultoría |

1001 a 2500 |

Chile |

|

|

Energía y combustible |

menos de 50 |

Alemania |

|

|

Servicios a empresas |

1001 a 2500 |

Chile |

|

|

Gobierno |

251 a 500 |

Chile |

|

|

Retail |

más de 5000 |

Chile |

|

|

Consultoría |

menos de 50 |

Chile |

|

|

Energía y combustible |

51 a 250 |

Noruega |

|

|

Minería |

501 a 1000 |

Canadá |

|

|

Servicios a empresas |

menos de 50 |

Chile |

|

|

Energía y combustible |

501 a 1000 |

Chile |

|

|

Consumo masivo |

1001 a 2500 |

Colombia |

|

|

Consumo masivo |

501 a 1000 |

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |

|

|

Consultoría |

51 a 250 |

Chile |

|

|

Servicios financieros |

51 a 250 |

Chile |

|

|

Vinos |

1001 a 2500 |

Chile |

|

|

Tecnología, informática y telecomunicaciones |

1001 a 2500 |

Estados Unidos de América |

|

|

Retail |

más de 5000 |

Estados Unidos de América |

|

|

Tecnología, informática y telecomunicaciones |

2501 a 5000 |

Chile |

1.2. RESULTADOS ENCUESTA

1. CARACTERIZACIÓN EMPRESAS PARTICIPANTES

1.1. Número total de empresas participantes: 55

1.2. Rubros empresas participantes

|

Energía y combustible |

8 |

15% |

|

Consumo masivo |

6 |

11% |

|

Retail |

4 |

7% |

|

Minería |

3 |

5% |

|

Servicios a empresas |

3 |

5% |

|

Forestal |

3 |

5% |

|

Transporte y logística |

3 |

5% |

|

Consultoría |

3 |

5% |

|

Tecnología, informática y telecomunicaciones |

3 |

5% |

|

Agroindustria y acuicultura |

2 |

4% |

|

Servicios financieros |

2 |

4% |

|

Marketing, publicidad y comunicaciones |

2 |

4% |

|

Seguridad Social |

2 |

4% |

|

Otros |

11 |

20% |

1.3. Tamaño de empresas participantes (núm. de empleados/as en Chile)

|

más de 5 000 |

10 |

18% |

|

2 501 a 5 000 |

5 |

9% |

|

1 001 a 2 500 |

12 |

22% |

|

501 a 1 000 |

9 |

16% |

|

251 a 500 |

3 |

5% |

|

51 a 250 |

11 |

20% |

|

menos de 50 |

5 |

9% |

1.4. País de la casa matriz empresas participantes

|

Chile |

37 |

67% |

|

Estados Unidos de América |

5 |

9% |

|

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |

3 |

5% |

|

China |

1 |

2% |

|

Noruega |

1 |

2% |

|

Colombia |

2 |

4% |

|

Francia |

2 |

4% |

|

España |

1 |

2% |

|

Alemania |

1 |

2% |

|

Canadá |

1 |

2% |

|

Brasil |

1 |

2% |

2.CONFIGURACIÓN DEL ÁREA Y FUNCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

a) Caracterización del área

2.1. ¿Qué gerencia/departamento/área coordina los temas de sostenibilidad en la empresa?

|

Sostenibilidad / Sustentabilidad |

31 |

56% |

|

Asuntos Corporativos |

17 |

31% |

|

Comunicaciones / Asuntos Públicos |

8 |

15% |

|

Gestión de Personas / RRHH |

6 |

11% |

|

Gerencia General |

5 |

9% |

|

Clientes |

2 |

4% |

|

Medioambiente |

2 |

4% |

|

Otros |

11 |

20% |

Nota: La tabla muestra el número y porcentaje de empresas que incluye la palabra correspondiente en el nombre del área/gerencia que coordina los temas de sostenibilidad. El total es mayor a un 100% porque en varios casos el nombre del área considera más de un concepto.

2.2. ¿Desde cuándo existe el área/función de sostenibilidad en la empresa en Chile?

|

Menos de 2 años |

5 |

9% |

|

Entre 2 y 5 años |

20 |

36% |

|

Entre 6 y 10 años |

13 |

24% |

|

Entre 11 y 15 años |

11 |

20% |

|

Entre 16 y 20 años |

3 |

5% |

|

No Existe |

2 |

4% |

|

Sin información |

1 |

2% |

2.3. Nivel jerárquico del área de sostenibilidad en la empresa

|

Gerencia |

42 |

76% |

|

Subgerencia |

4 |

7% |

|

Jefatura |

5 |

9% |

|

Otros |

3 |

5% |

|

No existe |

1 |

2% |

2.4. Distancia entre el/la representante máximo/a de sostenibilidad y el/la CEO de la empresa

|

Primera línea |

37 |

67% |

|

Segunda línea |

14 |

25% |

|

Tercera línea |

3 |

5% |

|

No existe |

1 |

2% |

2.5. Número de personas que integran el área de sostenibilidad en la empresa

|

1 |

7 |

13% |

|

2 |

11 |

20% |

|

3 |

9 |

16% |

|

4 |

5 |

9% |

|

5 |

7 |

13% |

|

6 |

1 |

2% |

|

7 |

1 |

2% |

|

8 |

1 |

2% |

|

9 |

1 |

2% |

|

12 |

1 |

2% |

|

15 |

1 |

2% |

|

16 |

1 |

2% |

|

25 o más |

5 |

9% |

|

No hay personas de dedicación exclusiva (tiempo parcial) |

4 |

7% |

b) Caracterización encargado/a sostenibilidad

2.6. Profesión

|

Ingeniería comercial |

13 |

24% |

|

Periodismo |

11 |

20% |

|

Ingeniería civil |

10 |

18% |

|

Derecho |

5 |

9% |

|

Psicología |

3 |

5% |

|

Comunicación social |

2 |

4% |

|

Publicidad |

2 |

4% |

|

Sociología |

2 |

4% |

|

Otras ingenierías |

4 |

7% |

|

Otras ciencias sociales |

1 |

2% |

|

Otros |

2 |

4% |

2.7. Nivel más alto alcanzado en educación formal

|

Doctorado/Post Doctorado |

2 |

4% |

|

Maestría |

23 |

42% |

|

Postgrado/especialización |

19 |

35% |

|

Educación Universitaria (Pregrado) |

11 |

20% |

2.8. Años de experiencia profesional

|

Menos de 10 años |

4 |

7% |

|

Entre 10 y 15 años |

15 |

27% |

|

Entre 16 y 20 años |

13 |

24% |

|

Más de 20 años |

23 |

42% |

3. IMPULSORES Y ACTORES DE LA SOSTENIBILIDAD

3.1. ¿Cuáles son los impulsores más importantes de los esfuerzos de sostenibilidad empresarial en su empresa? Seleccione un máximo de cinco opciones.

|

Interés del CEO / Inversor / Dueño de la empresa |

42 |

76% |

|

Riesgos / beneficios de reputación |

38 |

69% |

|

Oportunidades de crecimiento del mercado |

29 |

53% |

|

Riesgos / beneficios financieros |

23 |

42% |

|

Reclutamiento de talento y compromiso / retención de empleados |

21 |

38% |

|

Requisitos regulatorios y legislación (por ejemplo, sobre debida diligencia o transparencia) |

21 |

38% |

|

Riesgos / beneficios operativos |

20 |

36% |

|

Presión del consumidor / cliente final |

12 |

22% |

|

Presión de socios comerciales (compradores, proveedores) |

6 |

11% |

|

Otro |

6 |

11% |

|

Presión de los trabajadores / sindicatos |

1 |

2% |

|

Reducción de presupuesto / costos |

1 |

2% |

Nota: El total es mayor a 100% porque las empresas podían elegir hasta cinco opciones.

3.2. ¿Con qué áreas de la empresa tiene sus relaciones más importantes el área/función de sostenibilidad? Seleccione un máximo de cinco opciones.

|

Comunicaciones corporativas |

36 |

65% |

|

Oficina del CEO |

33 |

60% |

|

Operaciones |

22 |

40% |

|

Planificación estratégica |

20 |

36% |

|

Gestión de personas |

18 |

33% |

|

Relaciones / asuntos públicos |

17 |

31% |

|

Legal / Ética / Compliance |

16 |

29% |

|

Relaciones comunitarias |

15 |

27% |

|

Junta corporativa / Directorio / Junta de accionistas |

11 |

20% |

|

Cadena de suministro / adquisiciones |

10 |

18% |

|

Relaciones con inversionistas |

10 |

18% |

|

Gestión de riesgos |

9 |

16% |

|

Innovación y Desarrollo |

8 |

15% |

|

Marketing |

7 |

13% |

|

Finanzas |

6 |

11% |

|

Desarrollo de productos |

5 |

9% |

|

Servicios Generales |

3 |

5% |

|

Tecnologías de la Información |

0 |

0% |

Nota: El total es mayor a 100% porque las empresas podían elegir hasta cinco opciones.

3.3. Por favor selecciones

|

Sí |

Parcialmente |

No |

No Sabe |

|

|

El Directorio y/o alta gerencia participa activamente en el monitoreo y abordaje de las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad |

65% |

25% |

5% |

4% |

|

La empresa capacita a su personal, de todos los niveles jerárquicos, en torno al cumplimiento de los desafíos en materia de sostenibilidad y les explica la manera en que la sostenibilidad debe orientar sus decisiones y acciones |

38% |

51% |

9% |

2% |

|

La mayoría de los/as trabajadores/as conoce y maneja los desafíos que tiene la empresa en materia de sostenibilidad |

33% |

53% |

15% |

0% |

|

Se utilizan instrumentos de diálogo social para integrar la voz de los sindicatos / representantes de trabajadores/as sobre la sostenibilidad |

29% |

36% |

27% |

7% |

4. NIVEL DE CONSOLIDACIÓN/MADUREZ DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD

4.1. ¿Cuáles son las acciones corporativas más importantes en el ámbito del desarrollo sostenible en su empresa? Seleccione un máximo de tres opciones.

|

Hacer de la sostenibilidad una parte integral de la estrategia empresarial |

51 |

93% |

|

Enfatizar la creación de valor a largo plazo sobre el desempeño a corto plazo |

23 |

42% |

|

Medir / Reportar / Generar Informes transparentes |

23 |

42% |

|

Integrar la sostenibilidad en las estrategias / políticas de innovación |

20 |

36% |

|

Influir en el marco de políticas para alinear los intereses comerciales con los objetivos de sostenibilidad |

19 |

35% |

|

Colaborar con las partes interesadas/socios en toda la cadena de suministro |

17 |

31% |

|

Comunicar desde la voz corporativa / Activismo del CEO |

7 |

13% |

|

Otro |

2 |

4% |

Nota: El total es mayor a 100% porque las empresas podían elegir hasta tres opciones.

4.2. Por favor selecciones

|

Sí |

Parcialmente |

No |

No Sabe |

|

|

La empresa cuenta con metas, objetivos e indicadores claros en materia de sostenibilidad |

69% |

20% |

9% |

2% |

|

El compromiso de la empresa con la sostenibilidad se ve reflejado claramente en sus procedimientos, reglamentos u otros documentos de gestión |

62% |

31% |

5% |

2% |

|

Existe un alto impacto del área de sostenibilidad en la manera en que se maneja el negocio |

55% |

33% |

13% |

0% |

|

Los/as gerentes o encargados/as de las distintas áreas de la empresa conocen y manejan los desafíos que se tienen en materia de sostenibilidad |

53% |

38% |

7% |

2% |

|

Las metas en materia de sostenibilidad están traducidas en indicadores e integradas en la evaluación de los distintos cargos y su sistema de incentivos |

38% |

40% |

20% |

2% |

4.3. ¿Existe un Comité de Sostenibilidad que reporte directamente a la gerencia general/directorio de la empresa?

|

Sí |

35 |

64% |

|

No |

20 |

36% |

4.4. ¿La empresa pública Reportes de Sostenibilidad?

|

Sí |

41 |

75% |

|

No |

14 |

25% |

4.5. ¿Desde cuándo publica reportes de sostenibilidad? (solo quienes publican)

|

|

0 |

0% |

|

Entre 2 y 5 años |

10 |

24% |

|

Entre 6 y 10 años |

12 |

29% |

|

Entre 11 y 15 años |

9 |

22% |

|

Más de 15 años |

7 |

17% |

|

|

3 |

7% |

4.6. De 1 al 5, donde 1 es nada integrado y 5 muy integrado: ¿Cuán integrados están en la planificación y quehacer del área/función de sostenibilidad de la empresa?

4.7. Sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la sostenibilidad: ¿Ha afectado el presupuesto y la importancia de la función de sostenibilidad en la empresa?

|

Muy Positivamente |

27% |

|

Positivamente |

40% |

|

Neutral / No ha generado cambios |

27% |

|

Negativamente |

5% |

|

Muy Negativamente |

0% |

ANEXO 2. PRESENTACIÓN DE CASOS ESTUDIO CUALITATIVO

A continuación, se presentan los rubros y empresas de los cuatro casos considerados en el estudio cualitativo.

Servicios financieros (Banca)

La empresa entrevista fue fundada en

Industria vitivinícola

Chile es el cuarto exportador de vino del mundo y el primero de América Latina. La industria se ha debido adaptar a las exigencias del mercado internacional, puesto que más del 60% de la producción nacional, se destina a otros países. En la actualidad, el vino chileno se exporta a 150 países, alcanzando 948,2 millones de litros (Vinos de Chile, s.f

La empresa entrevistada nació en 2008, de la fusión de dos grupos vitivinícolas del país. Es una de las mayores productoras de vino chileno y se encuentra actualmente en el Top 20 de productores de vino a nivel mundial con 18 millones de cajas anuales. Durante 2018, los ingresos totales del grupo alcanzaron los 206 519 millones de pesos, con un EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) de 30 602 millones de pesos, y la utilidad del ejercicio alcanzó los 14 833 millones de pesos.

Comercio (Retail)

La empresa entrevistada se remonta a 2007. Actualmente, es un holding dedicado a entregar una amplia gama de productos y servicios en el ámbito de la salud, belleza y bienestar, y está compuesto por doce filiales. Cuenta con aproximadamente 10 000 trabajadores/as y casi 500 puntos de venta a lo largo del país. El holding tiene ingresos por cerca de 1 000 millones de dólares anuales, registrando más de 75 millones de transacciones al año y un promedio de 8 millones de clientes.

Energía

El aumento del porcentaje de la electricidad en el consumo energético total ha propiciado un crecimiento considerable en la generación de energía eléctrica, aumentando su participación en base a energía nuclear, gas natural y energías renovables. Esto ha generado un incremento importante de nuevos proyectos y generación de empleo. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) destacó que, durante el primer trimestre de 2020, ingresaron 101 iniciativas a tramitación, lo que se traduce a 17 649 millones de dólares de los Estados Unidos; proyectos que prevén generar 17 013 empleos en su fase de construcción. Actualmente, el SEA está evaluando 657 proyectos y un 51% de ellos corresponden al sector energético. La creación de empleos del sector de energía renovables creció más de siete veces si se compara con igual periodo del año anterior, superando a industrias como la minería y construcción, que históricamente estaban en los primeros lugares (Cerda 2020).

La empresa entrevistada fue creada en 1986 y está dedicada a la generación de energía eléctrica. Cuenta con 25 centrales de generación en Chile y Perú, a través de las cuales posee una capacidad instalada total cercana a los 3 900 MW, distribuidos en distintos tipos de tecnologías de generación. La empresa cuenta con 941 kilómetros de líneas de transmisión y en ella trabajan cerca de 1 000 personas.

Referencias

Accenture y Fundación País Digital. 2020.

Acción Empresas e IPSOS. 2020.

Alianza Comunicación y Pobreza. 2020.

AEC (Asociación de Auditores Externos de Chile). 2021.

BCN (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile). 2019.

Bravo, David, Antonia Errázuriz, Daniela Campos y Gabriel Fernández. 2021.

Casa de la Paz. 2019.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2018.

——. 2020.

CEPALSTAT (Base de Datos y Publicaciones Estadísticas de CEPAL). 2021.

Cerda, Francisca. 2020.

CINTERFOR (Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional). s.f.

CMF (Comisión para el Mercado Financiero). 2019.

CNP (Comisión Nacional de Productividad). 2020.

Comisión Valech I (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura). 2005.

CUT Chile (Central Unitaria de Trabajadores). 2020.

Dirección General de Aguas. 2021

DT (Dirección del Trabajo). 2019.

Durán, Gonzalo y Marco Kremerman. 2020.

Empresas Sumando Valor. 2020.

FCH (Fundación Chile). 2017.

Fuentes, Claudia, Sara Larraín, y Pamela Poo. 2020.

Gobierno de Chile. 2017a.

——. 2017b.

——. 2019.

González F., Cristian. 2021

Hartung, Andrea. 2020.

INE (Instituto Nacional de Estadísticas). 2017.

——. 2019.

——. 2020.

——. 2021a.

——. 2021b.

——. 2021c.

IPSOS. 2020.

Lucero, Gabriela. 2021.

MDSF (Ministerio de Desarrollo Social y Familia). 2017.

——. 2020.

Memoria chilena. s. f.

Ministerio de Energía 2019.

——. s.f. E

Ministerio de Hacienda. 2019.

Ministerio de Medio Ambiente (s.f.).

MINSAL (Ministerio de Salud). s.f.

MINSAL, DT e ISL (Instituto de Seguridad Laboral). 2011.

MINSAL, y Universidad Católica de Chile. 2008.

Molina. J., Tomás. 2021.

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 2011. Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Revisión 2011.

——. 2015.

——. 2016.

——. 2019.

——. 2020.

OIT. 2019.

——. 2020.

Pérez Ahumada, Pablo. 2020.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2021.

PNUD, y MDSF. 2020

PNUD, y PUCV (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) y Acción Empresas. 2019.

PwC. 2020.

——. 2021.

REDMAD (Red Mujeres Alta Dirección). 2021.

RobecoSAM. 2019.

SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad). 2017

Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo). 2020

SERNAMEG (Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género). s.f.

SERNAMEG, y Fundación ChileMujeres. 2020.

Subsecretaría de Relaciones Económicas Exteriores (s.f.).

TECHO-Chile y Fundación Vivienda. 2021.

Universidad de Chile. 2015.

——. 2018.

Universidad del Desarrollo. 2015.

Vinos de Chile. s.f.

WBCSD (World Business Council of Sustainable Development). s.f.